Б. Эйхенбаум. И. Тургенев

1

Л. Толстой сказал как-то о Тургеневе, что он "играет жизнью". И это - несмотря на то, что Тургенев очень любил говорить о трагизме жизни вообще и о своей жизни в особенности. Тот же Толстой вспоминал: "Бывало, Тургенев приедет, и тоже все: траги-изм, траги-изм!"

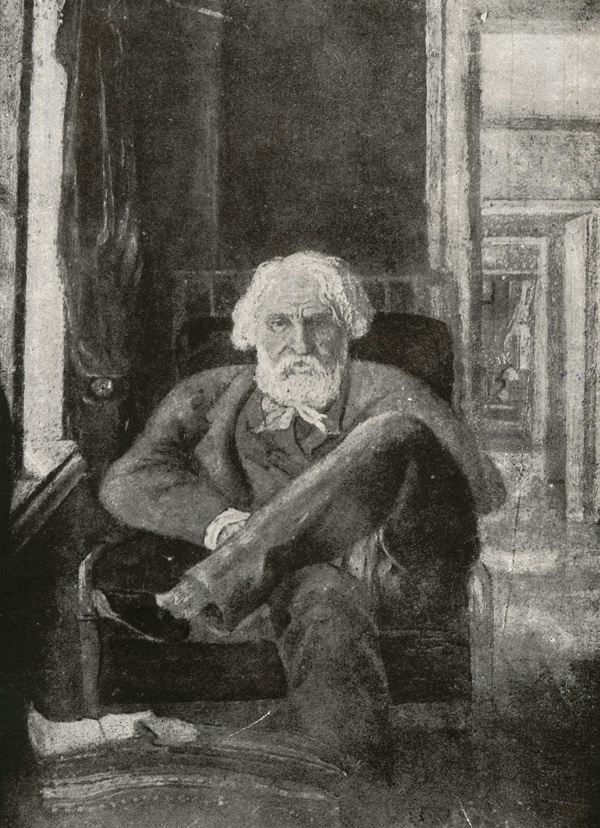

Тургенев в 1881 г. Неизданный портрет Я. П. Полонского - из собрания пушкинского дома

Письма Тургенева наполнены выражениями грусти и почти отчаянья, но выражения эти в то же время окрашены какой-то игривостью и далее кокетливостью тона. От этого они пахнут "литературой" не меньше, а пожалуй больше (именно потому, что это - письма), чем его повести и романы. Он говорит очень грустные и трагические слова - но так, как говорит актер, произносящий монолог в публику, или так, как ведут интимную беседу в светском салоне - рисуясь своей грустью, кокетничая ею как "интересным" стилем поведения, как своим салонным "амплуа". Этот светско-салонный тон, несколько показной и превращающий самые грустные размышления и признания в изящно-артистическую игру стилем и самой жизнью, очень характерен для Тургенева - и в нем есть исторический смысл, характерный для эпохи.

Одной из наиболее любимых адресаток Тургенева была графиня Е. Ламберт - женщина из высшего петербургского общества. Он много и охотно писал ей, давая здесь простор именно этому своему салонно-артистическому стилю, этой своей грустно-кокетливой causerie, которая была бы неуместна в письмах к Анненкову или Некрасову. Переписка Эта длится от середины 50-х годов до середины 60-х - т.-е. охватывает период наибольшей литературной активности Тургенева*. Вот образцы этого стиля: "Ах, графиня, какая глупая вещь - потребность счастья, когда уже веры в счастье нет!" (1856 г.). "Или это только так кажется, а уже ничего нового, неожиданного жизнь мне представить не может, кроме смерти?" (1859 г.). "Остается одно: держаться пока на волнах жизни и думать о пристани да, отыскав товарища дорогого и милого, как вы, товарища по чувствам, по мыслям, и главное - по положению (мы оба с вами уже немного ждем для себя), крепко держать его руку и плыть вместе, пока..." (1859 г.). "И притом мы все осуждены на смерть... Какого еще хотеть трагического?" (1859 г.). "Жизнь вся в прошедшем, и настоящее только дорого как отблеск прошедшего..." (1861 г.). "Будем пользоваться тем невеселым фактом, что мы вообще попали на нашу планету... маленький писк моего сознания так же мало тут значит, как если бы я вздумал лепетать: "я, я, я..." на берегу невозвратно текущего океана" (1862 г.). Как тонкий и искусный собеседник, знающий меру терпения своего слушателя и умеющий во-время остановиться, Тургенев часто прерывает поток своих грациозных признаний и изящных афоризмов фразой вроде: "Но я, кажется, зафилософствовался". Это - техника салонной causerie, это приемы светского "философа".

* (Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт. С пред. и прим. Г. П. Георгиевского. М. 1915.)

Следы этой техники сквозят в письмах Тургенева и к другим лицам - к Анненкову, к В. Боткину, к Фету. В 1853 г., скоро после выхода "Записок охотника", он пишет Анненкову, жалуясь на свою литературную судьбу, "прибедняясь" и грустно скромничая: "Никто больше меня не признает той роковой связи между жизнью и литературной деятельностью, о которой вы говорите; но эту связь не сами мы делаем - вот в чем штука. Поломать себя, сбросить с себя разные дрязги, которые большей частью сам тщательно на себя накладываешь - как масло на хлеб - можно; переменить себя нельзя. Хорошо тому сосредоточиться, кто у себя в центре опять находит натуру - и всю натуру - потому что сам натура; а наш брат только и живет беготнею, то наружу - то внутрь". Это несколько другой, менее салонный, но от этого не менее кокетливый, не менее "артистический" стиль. Эта игра умом, это интеллектуальное кокетство Тургенева (оно-то и возмущало больше всего Толстого), приводила его к признаниям, каких другой никогда не стал бы делать, а раз сделав - не мог бы больше серьезно работать и уважать свою работу. В том же письме к Анненкову он, например, говорит: "В каждом столетии остается много-много два-три человека, слова которых получают крепость и прочность жизни народной; эти ведут оптовую торговлю; мы с вами сидим в мелочных лавочках и удовлетворяем ежедневным и преходящим потребностям". Это - почти цинизм, но цинизм особого рода: цинизм кокетливой скромности, цинизм "настроения" - цинизм "великого артиста", который в ответ на такое признание, сделанное в "грустную минуту", ждет разуверений и тостов. Толстой записал в своем дневнике 1856 г. о Тургеневе: "У него вся жизнь притворство простоты". В это же время он в письме к Анненкову характеризует поведение Тургенева как "нескромность наслаждения в искреннем или неискреннем саморугании".

2

Эпистолярный стиль Тургенева - особенно тот, которым он пишет к друзьям,- очень близок к стилю его литературных произведений. Он, повидимому, сохранял черновики некоторых писем или делал из них выписки, чтобы потом воспользоваться ими как "заготовками".

Но эти заготовки совсем не похожи на сырой материал - они скорее похожи на литературные цитаты. В них сказывается опыт эпистолярной стилистики, выработанной в 40-х годах. Это эпоха бесконечных философских и душевных бесед, породивших особую литературу писем, прочитанных самоанализом и рефлексией. По сравнению с письмами пушкинской эпохи - это какой-то совсем другой жанр, вовсе не экспериментальный и не домашний несмотря на своеобразную интимность. Он послужил основой Тургеневу - отсюда и фразеология и интонация его повествования.

В 1853 г. Тургенев писал С. Аксакову: "Вчера мы ходили вдоль осинового леса, со стороны тени, вечером. Солнечные лучи забирались с своей стороны вглубь леса и обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела, и над нею поднималось бледноголубое небо, чуть обрумяненное зарей". В "Отцах и детях" (гл. XI) читаем: "Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела, и над нею поднималось бледноголубое небо, чуть обрумяненное зарей". Это не случайное сходство, не простая реминисценция,а точная копия - выписка из письма, написанного 8 лет назад. В 1860 г. Тургенев пишет Фету: "Молодость прошла, а старость не пришла,- вот отчего приходится тяжко. Я сам переживаю эту сумеречную трудную эпоху порывов тем более сильных, что они уже ничем не оправданы, эпоху покоя без отдыха, надежд, похожих на сожаления, и сожалений, похожих на надежды". В "Отцах и детях" (гл. УН) читаем: "Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд - похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала". В 1852 г. Тургенев писал Е. Феоктистову: "Мне, право, кажется, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над моей головой, - и я иду на дно, застывая и немея". В "Рудине" (гл. XI) читаем: "Она [Наталья] сидела не шевелясь; ей казалось, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над ее головой и она шла ко дну, застывая и немея"*.

* (Н. М. Гутьяр. И. С. Тургенев. Юрьев, 1907, стр. 375 - 6.)

Это очень симптоматично и очень характерно для Тургенева. Его письма полны "литературы" и идут от нее - от ее традиций и штампов; его произведения, идя оттуда же, сливаются с письмами. Раз построенная и отработанная фраза - где бы и с чем бы в связи она ни явилась, оказывается пригодной и на другие случаи, в другом жанре, в другом контексте. Фраза владеет им - он в плену отстоявшихся, неподвижных словесных формул. Это типично для эпигона или эклектика (нечто подобное - в стихах Лермонтова), собирающего плоды недавно отцветших литературных школ.

У Тургенева, вообще, один стиль - тот, который выработался и созрел в русской литературе (больше в поэзии, чем в прозе) в результате борьбы и полемики 30 - 40-х годов. Он не создает его, а отделывает, доводя, в пределах возможностей самой этой стилистической системы, до гладкости и красивости - независимо от того, пишет ли он письмо или роман. У него все "стилистично" - и пейзаж, и герой, и лирика, но стилистично в меру. Поэтому его произведения кажутся вторичными, построенными на какой-то другой литературе, более сырой и "натуральной" - как ее отделка или облицовка. В более ранних его вещах есть еще некоторое экспериментаторство и некоторое ощущение материала, хотя и сдавленное традициями. С одной стороны - Гоголь и Лермонтов (первые повести и рассказы), с другой - Даль и "очеркисты" ("Записки охотника") противостояли тогда, как две линии, между которыми колебался Тургенев. Дальше, простясь со своей "старой манерой", Тургенев не простился с традициями, а выбрал путь их собирателя воедино, навсегда отказавшись как от следования какой-нибудь одной (что, конечно, сделало бы его "второстепенным"), так и от преодоления многих. Такой выбор должен был сказаться на всей литературной и жизненной судьбе Тургенева - окрасить ее в особый исторический цвет.

3

В одном письме к Е. Ламберт, в ответ на ее укоры, что он, живя за границей, недостаточно "служит отечеству", Тургенев пишет: "Но вы согласитесь, что я не могу служить ему ни как военный, ни как чиновник, как агроном или фабрикант; посильную пользу приносить могу я только как писатель, как артист". Вот - важное для Тургенева слово: артист. Оно для него полно смысла, в нем - целая программа жизни, в нем же - и самый стиль его быта, его поведения. Толстой был человеком архаистическим, старомодным, человеком давно отошедшей эпохи - и в этом была отчасти его жизненная и художественная сила. Тургенев был человеком "вчерашним" - в этом была его слабость или, если угодно, "трагизм". Обе эти позиции имеют свой исторический смысл (именно с этой стороны я беру биографические факты и в этом смысле употребляю слово "человек") и свою закономерность. Вся литературная деятельность и самая жизнь Тургенева были построены на уверенности в существовании особой профессии или особого качества - "артистизма", и именно в том особом смысле этого слова, который так характерен для эпохи 30 - 40-х годов - эпохи образования "художественной" интеллигенции, эпохи развития салонной эстетики, эпохи Брюллова, Глинки, Кукольника и т. д. Гоголь в "Портрете" шел против этих новых веяний и настроений, отстаивая высокие принципы уединенного, аскетического служения искусству; это привело его в Рим и сдружило с Ивановым, это же продиктовало ему потом "Авторскую исповедь" и "Переписку с друзьями". Это был подлинный трагизм - без кокетства, без игры.

Тургенев живет совсем другими чувствами и представлениями, хотя, в противовес бурным спорам своего времени, прокламирует себя "малейшим последователем" и Пушкина и Гоголя. Он беспокоится, видя, как Толстой ищет какого-то дела вне литературы - хочет быть или военным, иди помещиком, или лесоводом - и старается убедить Толстого, что литератор (т.-е. "артист") должен быть только литератор. В 1856 г. Толстой записывает: "Тургенев ничем не хочет заниматься под предлогом, что художник неспособен". И это в тот момент, когда Герцен ворчит на Некрасова даже за слово "поэт" (стихотворение "Поэт и гражданин"): "Да и что зачин "поэт"!.. пора и это к чорту".

Под влиянием разговоров с Тургеневым Толстой пробовал написать своего "Альберта" - апологию "артистизма" как особого качества, поднимающего над толпой. Упорно работал Толстой, стараясь, чтобы эта вещь удалась; но для этого нужно было быть Тургеневым, нужно было писать так, как Тургенев в "Накануне": "Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога" Толстой так не умел и не мог. Неудача "Альберта" была освобождением Толстого от Тургенева.

Тургенева влекла к себе салонная атмосфера - атмосфера успеха, поклонения, аплодисментов, атмосфера "талантов и поклонников". Не находя в своем писательском быту удовлетворения этим своим "артистическим" потребностям, он в шутку говорил (шутка тоже бывает характерной), что хотел бы быть певцом - хоть плохоньким. Жизнью около Виардо и служением ее артистической карьере он точно заменял то, чего не хватало ему в своей собственной.

4

Эпоха заставила Тургенева написать "Накануне", "Отцы и дети", но это не было для него переломом, а только попыткоЙ приспособления, которая явилась из тех же потребностей в успехе, в популярности, в защите своих прав на звание "художника". Неудовлетворенный отзывами, разочарованный и смущенный, он однако ничего не меняет, ни от чего не отходит и не отказывается, не переживает никакого кризиса, а помолчав пишет - не "исповедь" как Гоголь, а потом Толстой, но свое капризное, кокетливое "Довольно", а после него продолжает писать так, как писал.

Никаких кризисов, никаких переломов, никакой настоящей эволюции. В 1863 г. даже Е. Ламберт написала ему строгое письмо, уговаривая его вернуться в Россию и писать повести для народа - таков был голос времени. Тургенев отвечает: "Вы неправы, требуя от меня на литературном поприще того, что я дать не могу, плодов, которые не растут на моем дереве. Я никогда не писал для народа. Я писал для того класса публики, которому я принадлежу, начиная с "Записок охотника" и кончая "Отцами и детьми". Не знаю, насколько я принес пользы, но знаю, что я неуклонно шел к одной и той же цели, и в этом отношении не заслуживаю упрека". Это одно из немногих не-салонных писем - Е. Ламберт слишком задела его за живое. Но зато здесь он и не "прибедняется" и не жалуется.

Удержаться на такой позиции и продолжать писать можно было только живя за границей. Тургенев отвечал Е. Ламберт: "Положа руку на сердце - я также не думаю, что живу за границей единственно из желания наслаждаться отелями и т. п.". Дело, конечно, не в отелях, а в гораздо более серьезных потребностях, на удовлетворение которых в России он не мог надеяться. С другой стороны, Россия предъявила бы к нему требования, которых он не мог бы исполнить, потому что не мог быть ни Салтыковым, ни Толстым, ни Достоевским. Эмиграция Тургенева была не принципиальной (как у Гоголя), не идейной, а литературно-бытовой - проявлением "обиды" артиста, нуждающегося в особой атмосфере и не находящего ее на родине. Литературные и жизненные (в историческом осмыслении этого слова) традиции Тургенева коренились в русской культуре и быте 30-40-х годов; жизнь за границей заменяла ему до некоторой степени то, чего уже не могла дать новая Россия. Дружба с Флобером, с Додэ, с бр. Гонкурами, признание его в артистическом и писательском кругу Парижа, не требовавшем от него ничего кроме таланта и остроумия, утешало его обиженное сердце и удовлетворяло его художественно-требовательный ум.

В 1879/80 г. русская молодежь с энтузиазмом встретила Тургенева. Это была уже опять новая, третья Россия. Она многое забыла и многое вспомнила заново. Автор "Записок охотника" и "Нови" был ей ближе и понятнее многих других. Тургенев, вернувшись в Париж, ответил ей как артист - "стихотворением в прозе" ("Порог").

|

ПОИСК:

|

© I-S-TURGENEV.RU, 2013-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://i-s-turgenev.ru/ 'Иван Сергеевич Тургенев'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://i-s-turgenev.ru/ 'Иван Сергеевич Тургенев'