Из "Воспоминаний о семье И. С. Тургенева" (В. Н. Житова)

(Воспоминания Варвары Николаевны Житовой (1833 - 1900) принадлежат к наиболее достоверным страницам в мемуарной литературе об И. С. Тургеневе. В сущности, это единственные известные нам воспоминания близкого члена семьи Тургеневых.

Существует предположение исследователей, что В. Н. Богданович-Лутовинова (в замужестве Житова) - внебрачная дочь В. П. Тургеневой и А. Е. Берса*. Она прожила в семье Тургеневых семнадцать лет в качестве воспитанницы Варвары Петровны. Воспоминания Богданович-Лутовиновой охватывают двенадцать лет жизни в доме Тургеневых - с 1838 по 1850 год.

В 1838 году их автору было всего пять лет, и естественно, что события того времени переданы во многом со слов окружающих, домочадцев и, конечно, самой В. П. Тургеневой - главной героини мемуаров. С И. С. Тургеневым "воспитанница" встречалась эпизодически, так как именно, начиная с тридцать восьмого года - времени его первой поездки за границу (в Берлинский университет) - Тургенев все реже и реже стал появляться в родном доме. "...Я решила писать свои воспоминания об И. С. и его матери, - сообщала Шитова редактору "Вестника Европы" М. М. Стасюлевичу. - Боюсь, что мало скажу о нем. У нас бывал он очень редко. Но все, говоренное им в моем присутствии, помню до мельчайших подробностей"**.

Рисуя облик матери писателя, мемуаристка избегает всякой тенденциозности, свойственной многим воспоминаниям современников о грозной хозяйке Спасского. И в этом заключается сознательная полемичность мемуаров Житовой. "Меня до того возмущает вся ложь, писанная о Варваре Петровне в "Историческом вестнике" и прочих журналах, - сообщает она своему издателю, - что я нашла себя вынужденной несколько распространиться насчет ее образа жизни"***. Очевидно искреннее стремление автора мемуаров разобраться в причудливо-трагической фигуре матери Тургенева, личности, при всей уродливости ее нравственных качеств, явно недюжинной, по-своему одаренной, что-то от своей незаурядности и талантливости безусловно передавшей И. С. Тургеневу. "Мои записки, - замечает Шитова, - служат маленьким протестом против лживых и карикатурных изображений этой все же величавой и импонирующей личности"****.

Наблюдая год за годом жизнь семьи Тургеневых, мемуаристка даже в какой-то степени передает "движение" характера Варвары Петровны, сложность и драматичность ее взаимоотношений с сыновьями, ее духовное одиночество, жестокое самодурство, мучительное недовольство собою, - то есть все то, что, видимо, так потрясло Тургенева, прочитавшего дневник своей матери после ее смерти. "...С прошлого вторника, - писал он Полине Виардо 8/20 декабря 1850 года,- у меня было много разных впечатлений. Самое сильное из них было вызвано чтением дневника моей матери... Какая женщина, мой друг, какая женщина! Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Да простит ей бог все... Но какая женщина... Право, я совершенно потрясен"*****.

Несмотря на некоторую идилличность повествования, мемуаристка передает и настроения протеста против крепостного права, которыми был охвачен молодой Тургенев. "В моей характеристике Варвары Петровны ярко виден источник ненависти Ивана Сергеевича к крепостничеству"******, - утверждает автор воспоминаний.

В юности Тургенева и В. Богданович-Лутовинову связывали теплые родственные отношения. Тургенев покровительствовал воспитаннице своей матери.

В последние годы жизни В. П. Тургеневой, и особенно после ее смерти, отношения между Тургеневым и Богданович-Лутовиновой резко изменились. В письмах к Виардо Тургенев говорит о ней как о человеке "бессодержательном и избалованном", "фальшивом, злом, хитром и бессердечном"******* Возможно, изъяны воспитания и оскорбительная двусмысленность положения сказались на характере В. Н. Богданович-Лутовиновой, но все-таки истинных причин разрыва мы не знаем. Получив свою долю наследства, она оставляет дом Тургеневых навсегда.

Известны шесть писем Тургенева к Богданович-Лутовиновой, хотя, по свидетельству биографа мемуаристки А. Могалькова, она неоднократно получала письма от И. С. Тургенева"********. Узнав о тяжелой предсмертной болезни писателя, Шитова предлагала ему свои услуги в качестве сиделки. 3/15 декабря 1882 года Тургенев писал Шитовой из Парижа; "Сообщите мне также подробности о Вашем житье-бытье, о Вашем семействе: могу Вас уверить, что это меня очень интересует. При обеднении собственной личной жизни, я тем более принимаю участие в жизни других людей, особенно тех, которые мне дороги по воспоминаниям прежних, лучших дней. А в числе этих людей Вы занимаете одно из первых мест"*********.

В издании мемуаров Житовой близкое участие принимал П. В. Анненков. Только после его одобрения замысла воспоминаний Шитова приступила к работе**********. Анненков положительно отозвался о мемуарах Житовой, которые он читал в рукописи, они, по его словам, "весьма интересны, будучи выхвачены прямо из русского быта и жизни". "Рассказ ее, - писал он Стасюлевичу, - есть восстановление дела и правды"***********.

Воспоминания Житовой, впервые опубликованные в 1884 г. в журнале "Вестник Европы" (№ 11 и 12), были сразу замечены современниками. О них тепло отзывался А. Ф. Кони. Крупный ученый, исследователь русской литературы С. А. Венгеров называет воспоминания Житовой мемуарами "первостепенной важности".

Текст печатается по изданию: В. Н. Житова. Воспоминания о семье И. С. Тургенева. Тула, 1961.)

* (Житова, с. 10 - 15)

** (Стасюлевич, т. III, с. 667)

*** (Там же, с. 670)

**** (Стасюлевич, т. III, с. 672)

***** (Тургенев, Письма, т. I, с. 420)

****** (Стасюлевич, т. III, с. 672)

******* (Тургенев, Письма, т. II, с. 390)

******** (Шитова, с. 157 - 161)

********* (Тургенев, Письма, т. XIII, кн. 2, с. 117)

********** (Стасюлевич, т. III, С. 667)

*********** (Там же, с. 428, 429)

Иван Сергеевич Тургенев

1838 год

Воспоминания мои о семействе Тургенева начинаются с 1838 года - года отъезда Ивана Сергеевича в Берлин1. Некоторые события из этой эпохи особенно врезались в моей детской памяти.

1 (Через два года после окончания Петербургского университета (1-го словесного отделения философского факультета) Тургенев, по его собственным словам, "отправился доучиваться в Берлин". 15/27 мая 1888 г. он выехал за границу на пароходе "Николай I")

Жили мы тогда в Петербурге, в доме Линева1. Иван Сергеевич кончил курс в университете, а Николай Сергеевич был уже офицером конногвардейской артиллерии.

1 (В 1836 - 1837 гг. Тургеневы жили в Петербурге по адресу Литейная часть 3-го квартала, в доме Линева, № 17)

Семейство Тургеневых составляли, кроме самой Варвары Петровны, деверь ее, Николай Николаевич Тургенев, но смерти мужа ее, Сергея Николаевича, заведовавший до 1846 года всеми ее имениями, два ее сына, Николай и Иван Сергеевичи, я, как "fille adoptive", "l'enfant de la maison"*, и еще троюродная племянница Варвары Петровны, Мавра Тимофеевна Сливицкая, бывшая замужем за профессором Харьковского университета Артюховым. В доме жили часто сменяемые гувернантки из иностранок, учителя и учительницы музыки для меня.

* (приемная дочь, свой ребенок (фр.))

Приживалок при мне у Варвары Петровны никогда не было. Да она и не принадлежала к числу тех барынь, которые могли довольствоваться подобострастием людей, обязанных ей куском хлеба. Ее властолюбие и требование поклонения ей простиралось не на одну ее семью и не на один ее крепостной люд. Она властвовала над всем, что окружало ее и входило в какие-либо сношения с нею, и при этом она обнаруживала в себе редкую и часто непонятную нравственную силу, покоряющую себе даже людей, не обязанных ей подчиняться. Иногда достаточно было ее взгляда, чтобы на полуслове остановить говорящего при ней то, что ей не угодно было слушать. При ней своего мнения, несогласного с ее, никто высказывать и не смел. Один только Иван Сергеевич, ее любимец, и то в самых мягких, почтительных выражениях, скорее с мольбой, чем с осуждением, высказывал ей свои желания и соболезнования.

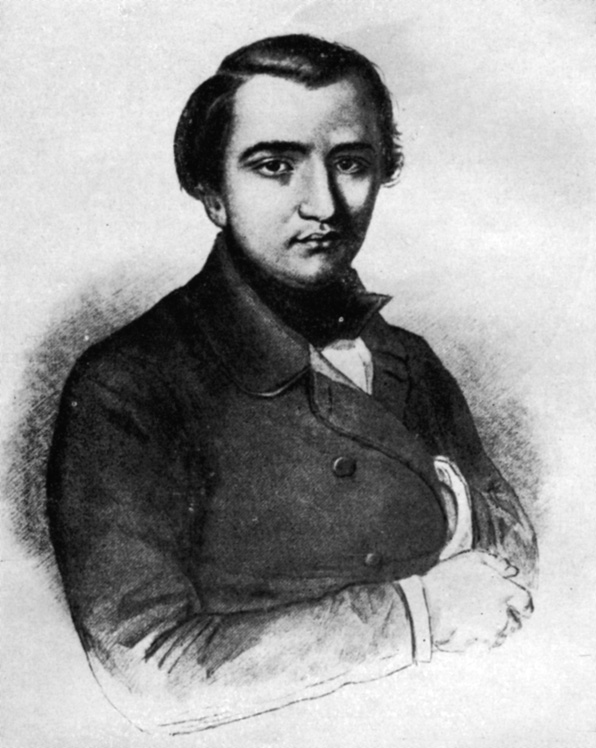

Рис. 5. И. С. Тургенев в 1830 году. Акварель

Гнет крепостного права, в особенности тяготевший в доме его матери, скорбно отзывался в душе столь известного по доброте своей Ивана Сергеевича, и ему было тем тяжелее, что бороться он отнюдь не мог. Доброта его, однако, иногда и без всякой борьбы подчиняла волю даже и Варвары Петровны. При нем она была совсем иная, и потому в его присутствии все отдыхало, все жило. Его редких посещений ждали, как блага. При нем мать не только не измышляла какой-нибудь вины за кем-либо, но даже и к настоящей вине относилась снисходительнее; она добродушествовала как бы ради того, чтобы заметить выражение удовольствия на лице сына. И какой это был нежный и любящий сын в тот год, как я начала его помнить! Чувства его к матери несколько изменились впоследствии, на моих еще глазах. Причины такой перемены выяснятся сами собою из дальнейшего. В начале же 1838 года, или в конце 1837 года, когда Варваре Петровне сделали весьма серьезную операцию, я из уст очевидцев слышала, какими нежными заботами он окружал мать, как просиживал ночи у ее постели.

Весь 1838 год, по болезненному состоянию Варвары Петровны, мы жили совсем уединенно. Ежедневными посетителями были Арендт и Громов - доктора, знаменитости того времени. Весьма часто навещали нас Родион Егорович Гринвальд, бывший товарищ покойного Тургенева-отца, и Василий Андреевич Жуковский1, которого я тогда очень не любила за то, что почти к каждому его приезду я должна была выучивать стихи из его "Ундины" и декламировать перед ним. При этом я обнаруживала самую черную неблагодарность, так как он привозил мне всегда великолепные конфеты, а я, уничтожая их, тем не менее соображала своим пятилетним разумом, что за них придется опять вызубрить со слов самой Варвары Петровны несколько стихов из "Ундины".

1 (О семейных преданиях, связанных с В. А. Жуковским, и своей встрече с поэтом Тургенев пишет в "Литературных и житейских воспоминаниях" (Тургенев, Соч., т. XIV, с. 76 - 77))

С Иваном Сергеевичем в это время мы были в величайшей дружбе. Он очень любил меня, играл со мной, бегал по огромной зале, носил меня на руках, и сам еще был так юн, что не прочь был, не ради одной моей забавы, но и для собственного своего удовольствия, и бегать и школьничать. Одно из наших общих с ним школьничеств я живо помню.

Он почему-то тогда усиленно занимался греческим языком1. Каждое послеобеда кто-то приходил к нему, и, к великому моему огорчению, в эти часы вход в его комнату мне воспрещался. Я только за дверью слушала какие-то непонятные звуки, выделываемые то голосом Ивана Сергеевича, то голосом его учителя или товарища. Но в изучении Аристофана и мне пришлось принять участие. Однажды он вздумал научить меня лягушечьему греческому языку (как он сам выражался). Познания мои заключались в том, что он заставил меня заучить следующие звуки: "Бре-ке-ке-кекс-коакс-коакс"*. Получив эти сведения из квазигреческого языка, я была ставлена им на стол, причем он придавал мне какую-то, вероятно, классическую позу с весьма вытянутой рукой, и заставлял меня повторять заученное, сначала протяжно, почти торжественно, а потом очень быстро и самым тонким, визгливым голосом. При этом мы оба заливались таким громким смехом, что представление паше часто обращало на себя внимание Варвары Петровны, выходившей нас унимать: "Finissez done, Jean, vous gatez la petite, vous en ferez un virago!"**

1 (См. "Литературные и житейские воспоминания".- Тургенев, Соч., т. XIV, с. 8)

* (Благодаря знакомому мне классику я убедилась, что память мне не изменила нисколько. Звуки, которыми мы так забавлялись с Иваном Сергеевичем, повторяются в комедии Аристофана "Лягушки". (Примеч. В. Н. Житовой.))

** (Перестань, Иван, ты портишь девочку, ты делаешь ее разбойницей! (фр.))

Иногда же в момент наших самых шумных увлечений при представлении выходила нас укрощать главная камерфрейлина maman*. Входила эта особа неслышною поступью, но строго и внушительно произносила: "Мамашенька приказали вам перестать!" Мы умолкали, и в мое утешение Иван Сергеевич сажал меня к себе на плечо и торжественно носил меня по комнате.

* (маменьки (фр.))

Все это происходило в то время, когда Иван Сергеевич был совсем юноша. Тогда он еще смеялся тем беззаботным, раскатистым смехом счастливого человека, и смех его был иногда так громок, что мать весьма строго и серьезно останавливала его: "Mais cessez done, Jean, e'est тёте mauvais genre de rire ainsi. Qu'est ce que ce rire bourgeois!"*

* (Перестань же, Иван, даже неприлично так хохотать. Что за мещанский смех! (фр.))

Часто после Варвара Петровна вспоминала этот его "мещанский смех", но я такого смеха по возвращении его из Берлина уже не слыхала. Говорят, он был очень веселый собеседник, то есть именно веселый. Дома же я очень редко видала его таким.

День отъезда Ивана Сергеевича за границу я помню очень живо. Утром ездили мы все в Казанский собор, где служили напутственный молебен. Варвара Петровна сидела все время на складном кресле и горько плакала. На пароход провожали его: мать, Николай Сергеевич и я. На обратном пути с пристани, когда Варвару Петровну посадили в карету, с ней сделался обморок.

Несколько дней спустя мы уехали в Спасское. Там получались письма от Ивана Сергеевича, служился благодарственный молебен за избавление его во время пожара на пароходе1, и наконец был прислан из Берлина его портрет, рисованный акварелью*. Сходство было поразительное2. И теперь помню свой крик детского восторга: "Cost Jean!"**, когда мне показали портрет. Варвара Петровна не расставалась с ним. Он всегда стоял на ее письменном столе, и когда она ездила по деревням или на зиму в Москву, она всегда собственноручно укладывала его в свою дорожную шкатулку. Она очень грустила в разлуке с сыном. У меня хранится и теперь ее альбом, помеченный 1839 и 1840 годами3. Выписываю из него несколько строк, выражающих ее любовь к сыну и ее тоску по нем.

* (Копия с этого портрета помещена в январской книге "Вестника Европы" 1884 г., а оригинал хранится у автора воспоминаний. (Примеч. В. Н. Житовой.))

** (Это Иван! (фр.))

1 (В ночь на 19 мая ст. ст. 1838 г. пароход "Николай I", на котором находился Тургенев, отправлявшийся за границу, сгорел невдалеке от Травемюндского порта. Эта катастрофа осталась в памяти писателя на всю жизнь. С ней были связаны оскорбительные для Тургенева слухи о его далеко не мужественном поведении во время пожара, передававшиеся современниками в течение многих лет из уст в уста. Сохранились интересные и живые воспоминания об этом происшествии Е. В. Сухово-Кобылиной. Они написаны со слов самого Тургенева, почти по следам событий. Судя но ее рассказу, Тургенев не потерял присутствия духа (ЛН, т. 76, с. 338). В год своей кончины Тургенев рассказал эту историю в очерке "Пожар на море" (1883), который был им продиктован Полипе Виардо)

2 (Портрет выполнен, возможно, художником К. Горбуновым в 1838 г. "Портрет, по-моему, очарователен, - писал П. В. Анненков о нем Стасюлевичу, - это 20-летний Тургенев в полном виде и носит в выражении глаз и рта обещание всего, что он сделал" (Стасюлевич, т. III, с. 424). После смерти матери Тургенев подарил портрет В. Н. Житовой. Хранится в Государственном литературном музее в Москве)

3 (Альбом под названием "Записи своих и чужих мыслей для сына Ивана" хранится в ЦГАЛИ)

"1839. A mon fils Jean. C'est que Jean e'est mon soleil a moi, je ne vois que lui et lorsqu'il s'eclipse, je ne vois plus clair; je ne sais plus ou j'en suis. Le coeur d une mere ne se trompe jamais et vous savez, Jean, que mon instinct est plus sur que ma raizon"*.

* (Сыну моему Ивану. Иван - мое солнышко, я вижу его одного, и, когда он уходит, я уже больше ничего не вижу; я не знаю, что мне делать. Сердце матери никогда не ошибается, и ты знаешь, Иван, чувство мое вернее рассудка (фр.))

Где-то я прочла, что Варвара Петровна оставила сыну свой дневник. В 1849 году летом в Спасском, в цветнике против окон того самого Casino, имя и место которого сохранились и при Иване Сергеевиче, весь дневник и вся переписка Варвары Петровны были, по ее приказанию и в ее присутствии, сожжены, и я лично присутствовала при этом.

В 1849 и 50-м году она продолжала писать свой дневник карандашом и на отдельных листках. Спустя несколько дней после ее смерти листки эти Николай Сергеевич принес в кабинет покойной, затворил двери и прочел их громко. Слушателями были: его жена, Иван Сергеевич и я. Где эти листки теперь, не знаю, но помню их содержание и думаю, что Иван Сергеевич никогда бы не захотел предать их гласности1.

1 (Варвара Петровна вела дневники всю жизнь. Об этом сохранились свидетельства современников: В. Колонтаева пишет, например, что дневниками Варвары Петровны были забиты целые сундуки ("Исторический вестник", 1885, № 10, с. 48). "Мы нашли дневник, писанный карандашом и относящийся к последним месяцам ее жизни", - писал Тургенев Полине Виардо 5 декабря 1850 г. О дневниках Варвары Петровны упоминается и в воспоминаниях С. Г. Щепкиной, относящихся к приезду Тургенева в Спасское в 1878 - 1879 гг. "Однажды он принес показать мне тетрадь своей матери, переплетенную в желтый сафьян с бронзовыми уголками и бронзовым медальоном посредине, исписанную ее рукой, вспоминает мемуаристка. - За чаем стал выбирать места и читать вслух... Закрывши тетрадь, грустно прибавил: "Все прошлое ясно выступает перед глазами, будто происходило вчера" ("Красный архив", 1940, № 3, с. 198))

1841 год

В 1841 году Иван Сергеевич возвратился из-за границы и приехал летом в Спасское1. Тут привез он свое первое сочинение "Парашу".

1 (Тургенев возвратился из Берлина в Петербург 21 мая 1841 г. и через Москву отправился в Спасское, где он пробыл до середины сентября)

Впечатления особенного это у нас не произвело. Маленькая книга в голубой обертке валялась на одном из столиков кабинета его матери, и, сколько мне помнится, толков мало было о ней1. Единственное, что из нее было извлечено и повторялось, это где-то сказанные слова: "В порядочных домах квасу не пьют". На основании этих слов квас был изгнан со стола, к великому огорчению и прискорбию моей уважаемой гувернантки Катерины Егоровны Риттер, которая попробовала было потребовать квасу, но у Варвары Петровны требовать никто не смел, и квас подавали только в пристройке, где помещались мои гувернантки.

1 (Житова неточно передает отношение В. П. Тургеневой к поэме. Это подтверждается прежде всего ее письмами к сыну, а также и воспоминаниями современников. Появление "Параши" не только не прошло незамеченным,- напротив того, Варвара Петровна с интересом прочла поэму, которая ей понравилась. Ознакомилась она и с одобрительным отзывом Белинского ("Отечественные записки", 1843, № 5, с. 1 - 11). "...О Параше имею так много сказать, - пишет она Тургеневу 27 мая 1843 г., - что буду писать в субботу пространнее. Спасибо, что не ударил лицом в грязь". В одном из следующих писем (25 июня 1843 г.) она, правда, откровенно замечает: "В первую минуту я прочла "Парашу" без внимания. (Видимо, это первое чтение и имела в виду Житова. - В. Ф.) В моем же доме, как в порядочном водится, стихов русских не читают, потому и понять не могут". И в этом же письме: "Не читала я критики, но! - в "Отечественных записках" разбор справедлив и многое прекрасно..." "Параша" мне прежде еще читаемой похвалы понравилась, и я точно вижу в тебе талант... Без шуток - прекрасно... мило, деликатно, скромно". В этом же письме есть строки, говорящие о том, что самой Варваре Петровне была свойственна поэтичность видения: "...Сейчас подают мне землянику. Мы, деревенские, все материальное любим. Итак, твоя "Параша" - твой рассказ, твоя поэма<...> (пахнет земляникою)" ("Русская мысль", 1915, кн. XII, с. 111 - 113))

Радость Варвары Петровны при свидании с сыном была великая, хотя, впрочем, при встрече "ура!" никого кричать она не заставляла. Только сама она вдруг совершенно изменилась: ни капризов, ни придирок, ни гнева.

Чем это объяснить, как не обаятельностью и добротой Ивана Сергеевича, которая будто распространялась на все окружающее его. Все его любили, всякий в нем чуял своего и душой был предан ему, веруя в его доброту, которая в доме матери не смела, однако, проявляться открыто в защиту кого-либо. Но тем не менее, когда он приезжал, говорили: "Наш ангел, наш заступник едет".

Рис. 6. Спасское-Лутовиново. Кабинет-спальня И. С. Тургенева. Фотография В. А. Каррика. 1883 г.

Зная характер своей матери, он никогда ей не высказывал резко то, что его огорчало в ее поступках. Он знал, что этим еще больше только повредишь тому, в пользу кого будет произнесено слово защиты. И несмотря на это Варвара Петровна при нем и для него точно перерождалась: она, не боявшаяся никого, не изменявшая себя ни для кого, при нем старалась показать себя доброй и снисходительной.

Охлаждение Ивана Сергеевича к матери совершилось позже, постепенно. Да и охлаждением этого назвать нельзя - он удалился только от нее. Борьба была невозможна, она повела бы к худшему, а видеть и молчать было слишком тяжело для его доброго сердца.

По приезде из Берлина он был необыкновенно нежен к матери. Он еще не успел вникнуть во все, творившееся дома, а прежнее, за три года отсутствия, изгладилось в его незлобивой памяти.

Те мелкие заботы друг о друге, выражающие более всего согласие и дружбу в семьях, были обоюдны. Варвара Петровна целые дни придумывала, чем бы угодить сыну. Заказывались и обдумывались его любимые кушанья, варенье, в особенности крыжовенное, любимое его, посылалось большими банками в его флигель, и надо правду сказать, что оно необыкновенно быстро истреблялось с моею помощью и с помощью разных дворовых ребятишек, которые смело подходили к окну его флигеля. Для них молодой барин был свой человек.

Кроме того, Варвара Петровна, не терпевшая собак, дозволяла Наплю, предшественнику известной у нас Дианки, постоянно присутствовать на балконе потому только, что это была Ванечкина собака, и даже удостоивала из своих рук кормить Напля разными сластями.

С своей стороны, Иван Сергеевич часто откладывал охоту, которую так любил, чтобы побыть с матерью, и когда она изъявляла желание прокатиться в своем кресле по саду (ходить она не могла), то сын не позволял лакею управлять креслом и всегда исполнял это сам.

Один из вечеров этого лета особенно был замечателен. В этот день Иван Сергеевич еще с утра отправился на охоту, а maman часов в 7 вечера поехала одна в карете осмотреть поля. Ее сопровождал только бурмистр верхом. Часу в девятом разразилась страшная гроза, одна из таких гроз, которых немного приходится кому-либо запомнить.

Я забилась в самый темный угол гостиной и плакала, потому что все в доме были в страшной тревоге. Ни барыни, ни барина молодого не было, и никто не знал, где они. Первый приехал Иван Сергеевич.

Переодевшись в своем флигеле, он прибежал в дом, не зная еще, что матери нет.

Увидя мои слезы и не зная причины их, он начал стыдить меня за то, что я боюсь грозы. А это действительно было со мною в детстве, и всегда меня за то журил Иван Сергеевич. Он брал меня к себе на колени, садился у окна и старался отучить меня от этого страха, обращая мое внимание на красоту облаков и всей природы во время грозы.

На этот раз, когда в ответ на его ласковые слова я начала еще громче кричать: "maman убило громом! maman убило громом!" - долго не мог он понять моих бессвязных слов.

- Где же маменйка? - обратился он к кому-то.

- Барыня не возвращались. Они поехали кататься и не вернулись. Верховых по всем дорогам разослали, - было ему отвечено.

Иван Сергеевич бросился из комнаты.

Несмотря ни на дождь, ни на бурю, ничего на себя не накинув, побежал он на конный двор, схватил первую попавшуюся лошадь и выехал уже из ворот, сам не зная куда. Но тут же был встречен бурмистром, которого Варвара Петровна послала домой с приказанием никому ее не искать и с известием, что она в безопасности в сторожке лесника. Осмотрев поля, она вздумала поехать в лес, где ее и застигла гроза.

Долго, очень долго продолжалось наше томительное ожидание. Наконец услыхали мы стук колес. Иван Сергеевич бросился на балкон и на руках вынес мать из кареты, донес ее до кресла, ощупывал ее платье и ноги.

- Не промокла ли ты, maman? - беспокоился он и беспрестанно целовал ее руки.: - Ну, слава богу, слава богу, - твердил он, - с тобой ничего не случилось. Как я боялся за тебя: лошади могли испугаться и понести, это не выходило у меня из головы.

И опять припадал к матери и целовал ее.

Вот каковы были отношения сына к матери. И грустно и тяжело было видеть, как они изменились впоследствии.

Для меня лично приезд Ивана Сергеевича имел тоже большое значение. Исключая счастие видеть его при моем к нему обожании, много было и других причин радоваться. Во-первых, прекращались все уроки: он утверждал, что летом детям учиться вредно. Заступался он за меня и открыто, за дело ли, не за дело мне доставалось, и еще чаще слышалось добродушное: "Vous gatez la petite"* из уст Варвары Петровны. Но лучше всего было у нас с ним послеобеденное время, когда maman уходила отдыхать в свою спальню. Иван Сергеевич ложился тоже на патэ.

* (Ты балуешь ребенка (фр.))

Такого рода мебели теперь, я думаю, уже нигде не встретишь, но в Спасском тогда эта четырехугольная громада, вышитая по канве какими-то причудливыми арабесками, занимала всю середину небольшой гостиной нового дома.

И вот на эту-то громаду ложился Иван Сергеевич, причем его ноги все же на нем не умещались и, по крайней мере, аршина на полтора вытягивались в пространство. Он ложился, а меня сажал возле себя, - и тут рассказывались сказки.

Рассказывала, однако, я, а не он. И до сих пор не пойму, как не надоела я ему весьма частым повторением все одной и той же моей тогда любимой сказки "Голубой фазан". Иногда я рассказывала и другие, но он, верно, заметил, что я эту люблю более других, и даже притворялся (как я после это сообразила), что и сам ее любит и забывает некоторые подробности из нее. И все это - чтобы доставить удовольствие ребенку!

Но до укладывания и усаживания нашего на знаменитый патэ происходили иногда хищнические наши набеги на бакалейный шкаф. А в Спасском этот шкаф имел историческое значение.

К дому примыкала уцелевшая от пожара каменная галерея1. В ней помещалась библиотека, а с левой стороны, при входе в нее, стоял огромный шкаф, находящийся в ведении старика камердинера покойного отца Ивана Сергеевича. Михайло Филиппович, так звали его, был оставлен после смерти барина своего на покое и на пенсии. Чтобы дать ему какое-нибудь дело, ему отданы были ключи от библиотеки и от шкафа.

1 (Пожар большого спасского дома, случившийся 1/13 мая 1839 г., "сделался эрой в тургеневской семье" (Житова, с. 32 - 36). 6/18 мая 1839 г. Варвара Петровна в подробном письме сообщала сыну о случившемся (Тург. сб., Игр., 1915, с. 44 - 40))

Упоминая о библиотеке, замечу, что Иван Сергеевич, говоря о своем первом знакомстве с русской литературой через камердинера матери, говорил, вероятно, об этом самом Михайле Филипповиче, потому что, когда я уже была постарше, я часто, и, разумеется, потихоньку от шатай, выпрашивала у старика французские книги для чтения. Он, бывало, отчаянно махнет руками (его привычный жест) и скажет:

- Эх, барышня! Все-то вы французские книжки читаете, ну что в них? Вот вы бы Хераскова почитали: книжка хорошая!1

1 (О старинной библиотеке в Спасском и о своем первом знакомстве с русской литературой Тургенев рассказывает в письме к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову (3/15 сентября 1840 г.). Тургеневу было лет восемь или девять, когда он узнал "Россияду" Хераскова. "О "Россияда"! и о Херасков! Какими наслаждениями я вам обязан!" (Тургенев, Письма, т. I, с. 202). Эти впечатления детских лет оказались столь яркими, что Тургенев возвращался к ним вновь и вновь; с ними связаны автобиографические страницы "Дворянского гнезда" (гл. XI), повесть "Пунин и Бабурин". "В Спасском<...> по-видимому, существовал своего рода культ Хераскова<...> - утверждает современный исследователь жизни и творчества Тургенева Н. М. Чернов. - Быть может, отчасти феномен такого пристрастия объясняется тем, что одно из лутовиновских поместий... принадлежало М. М. Хераскову. Это - Сомово" ("Тургенев и его современники". Л., 1977, с. 214). Вряд ли мемуаристка права, называя старого спасского лакея тем человеком, который первый познакомил Тургенева с "Россиядой" Хераскова. Большинство исследователей считало, что им мог быть скорее всего Федор Иванович Лобанов, бывший камердинер отца писателя, секретарь и доверенное лицо В. П. Тургеневой. Он начал обучать Тургенева грамоте (см. ст.: А. И. Понятовский. Тургенев и семья Лобановых, - Тург. сб., I, 1964, с. 270 - 276). Но Н. М. Черновым высказано другое, более убедительное предположение, что первым, кто "открыл" Тургеневу Хераскова, был Л. Серебряков, дворовый Варвары Петровны ("Тургенев и его современники", с. 215))

Но я выше m-me де Жанлис и переводов мисс Радклифф ничего тогда не находила.

Михайло Филиппович был очень глух и, хотя в то время мы никто этого не замечали, несколько помешан. Его странности, его характер и впоследствии трагическая смерть вполне это доказали.

Помешательство его совершалось постепенно, вследствие его глухоты и наклонности к уединению после смерти своего барина. Но видно было, что пережил он много такого, что с горечью таилось в его душе. Оглох он с 14 декабря 1825 года, кажется, вследствие контузии. Как и почему - об этом иногда говорилось шепотом и полусловами. Но один разговор, свидетельницей которого я была, доказывает истину этого предположения.

У покойного Сергея Николаевича Тургенева был друг и сослуживец Родион Егорович Гринвальд. Гринвальд всегда и после оставался другом тургеневского семейства. При мне раза четыре приезжал он из Петербурга в Спасское, и почти всегда в сентябре месяце, потому что был страстный любитель псовой охоты. Проживал он у нас в Спасском педелю и больше. Варвара Петровна делала все возможное, чтобы угостить и потешить своего дорогого гостя: сама выезжала в карете, чтобы следовать за охотой, на известных пунктах ожидала охотников, приглашенных соседей, с роскошным завтраком и прочими угощениями.

Рис. 7. И. С. Тургенев. Акварель К. А. Горбунова 1838 - 1839 годы

В один из своих приездов Гринвальд вместе с Варварой Петровной вошел в библиотеку. Михайло Филиппович встал, и лицо его озарилось не улыбкой, этого никто у него не видал, а как-то просияло.

- Что, старик, жив? Здравствуй! - обратился к нему генерал.

- Здравствуйте, батюшка, ваше превосходительство, жив-то жив, да вот глух стал - ничего не слышу.

- Il est sourd depuis le 14. Vous vous rappelez?* - вмешалась Варвара Петровна**.

* (Он оглох после 14-го. Вы помните? (фр.))

** (14 декабря Родион Егорович Гринвальд был дежурным во дворце на половине императрицы Александры Федоровны. (Примеч. В. Н. Житовой.))

- Да, старина, много мы с тобой тогда страху видели, - кричал генерал над ухом старика.

- Да, да, ваше превосходительство, палили, страсть как палили!

Разговор остановился на этом, но видно было, что Гринвальд, Варвара Петровна и старик хорошо друг друга понимали.

Факт был тот, что глухота Михайло Филипповича была так сильна, что он, отвыкнув постепенно слышать других, сам говорил мало, жил особняком, постоянно читал священные книги я, предоставленный совершенно самому себе, создал себе навязчивую идею, предмет мучения - бакалейный шкаф. Для него это было хранилище барского добра, для молодой прислуги - предмет потехи, а для меня - обетованной землей, текущей медом и млеком. В нем заключалось все, что может быть в хорошей лавке. Все пудами покупалось и привозилось из Москвы от Андреева и сдавалось на руки Михайле Филипповичу. Скупость его была необычайная. Получая все купленное, он отчаянно вздыхал и драматически качал головою.

- И зачем всего столько навезли? - говаривал он. - Сколько ни навези - все скушают!

Каждое утро приходил к нему повар и требовал из шкафа все нужное для стола.

Со вздохом развешивал и отпускал все старик, и если требовалось 1/2 фунта чего-нибудь, он, отвесивши, хоть Щепотку, хоть несколько зерен, в утешение себе, положит обратно.

Когда же, к великому его прискорбию, наезжали гости и требовалось провизии особенно много, Михайло Филиппович вздыхал так громко и с таким ужасом размахивал руками, что в такие дни и я и многие приходили смотреть на его отчаяние как на зрелище. Но мы не знали еще тогда, что это было для него действительным мучением<...>

Ложился спать он рано, тут же на деревянной широкой скамье возле шкафа. Но спал неспокойно, потому что часто вечером кто-нибудь из молодежи-прислуги нарочно шумел и гремел ключами около него. Как ни глух был этот цербер барского добра, он вскакивал и в неописанном ужасе осматривался кругом, но, конечно, никого на месте преступления не находил.

Мне кажется, для Михайла Филипповича приезд Ивана Сергеевича даже и тот не был праздником.

Со словами "пойдем грабить" отправлялись мы с ним к шкафу. Иван Сергеевич даже иногда при этом принимал свирепый вид, шел необыкновенно крупными шагами, причем я, держась за его руку, едва поспевала бегом за ним. Так и предстанем мы, бывало, пред лицом спасского Гарпагона.

- Отопри! - скажет Иван Сергеевич.

Ему, как большому и как коренному барину, шкаф отворялся настежь, и он полновластно распоряжался в нем. Сначала старик подопрет щеку рукою и вздыхает, усиленно вздыхает.

Я в восторге, дергаю Ивана Сергеевича за рукав и киваю на старика. Иван Сергеевич искоса посмотрит на него и продолжает опустошать на верхней полке, а я немного скромнее на нижней.

Михаил Филиппович качает головой и размахивает руками.

Нам еще веселее!

Наконец не вытерпит старик, подойдет, погремит ключами, даже почти сделает движение, чтобы затворить шкаф.

- Погоди, погоди, Михайло Филиппович, - успокаивает его барин, - я еще не кончил.

Я уже не ем, а умираю со смеху.

А то бывало и так: ждет, ждет старик, пока мы насытимся, и наконец умоляющим голосом скажет:

- Сударь! Пожалейте мамашеньку! Ведь у вас животик заболит!

После нескольких дней нашего такого опустошения Михаил Филиппович являлся к барыне. Сперва, но особенно ему на то данному праву, подходил он к ручке.

- Ну, что скажешь? - спросит Варвара Петровна, знавшая заранее, что последуют жалобы.

- Ничего, сударыня, не осталось.

- То есть как ничего?

- Да так, сударыня, ничего, - разведет он руками, - ничего не осталось, все покушали.

- Ну что же, - спокойно и с улыбкой утешает его барыня, - написать реестр того, что нужно, и послать подводу в Мценск или в Орел.

- Опять ведь все скушают, - с отчаянием и вразумительно повторит старик.

Варвара Петровна смеется.

А Михаил Филиппович, не видя в ней сочувствия, постоит, постоит, вздохнет и уйдет.

Смерть бедного старика была трагическая. Года два после смерти Варвары Петровны пришла ко мне моя Агашенька, тогда уже вольная, и объявила мне, что Михаил Филиппович повесился на чердаке спасского дома.

Через несколько дней я обедала у Николая Сергеевича, и на мой вопрос о страшной смерти бедного старика Николай Сергеевич мне ответил:

- Вы помните скупость Михаила Филипповича, над которой и вы, и я, и все мы смеялись. Надо полагать, что это был род помешательства у бедняги, потому что после смерти маменьки, видя новые порядки в Спасском, все траты денег и расхищение добра, по его мнению, - et vous savez, que Jean n'y va pas de main morte quand il s'agit do depenses*, - видя все это, старик все больше и больше задумывался и скучал, постоянно твердил: "Молодые господа по миру пойдут, по миру пойдут". Вот и не выдержал, покончил с собой.

* (а вы знаете, что брат не стесняется, когда дело идет о тратах (фр.))

Более всего огорчался старик теми наградами, которые сыпались от Ивана Сергеевича бывшим слугам его матери. Иван Сергеевич давал и деньги, и целые участки земли, назначал пенсии годовые, и самому Михаилу Филипповичу отдал особое, более удобное помещение. Но все это только еще более приводило старика в отчаяние.

- Наш брат холоп скоро лучше самих господ заживет, - говаривал старик, - сами-то с чем останутся?

Говоря о наградах, так щедро расточаемых Иваном Сергеевичем, я должна сказать, что, действительно, доброта его увлекала его, он давал иногда и недостойным, но были и такие, которые вполне заслуживали искупление за долгое претерпение под игом его матери. В числе подобных был крепостной доктор Варвары Петровны Порфирий Тимофеевич Карташов1.

1 (Детские и юношеские годы Тургенева, занятия в Берлинском университете связаны с именем Порфирия Тимофеевича Кудряшова ("Карташов"), сына отца писателя и неизвестной крепостной. Кудряшов был отправлен вместе с Тургеневым в Берлин в качестве "дядьки". Одновременно он слушал лекции по медицине в Берлинском университете. "Тургеневу очень хотелось, - вспоминал Кудряшов, - чтобы я сдал экзамен на доктора, но благодаря моей лени дальше зубного врача не пошел, предпочел вернуться на свое пепелище. Варвара Петровна зачислила меня к себе в качестве домашнего врача, и в этой должности при ней находился до самой ее смерти" (записано со слов Кудряшова С. Г. Щепкиной в се воспоминаниях о Тургеневе, - "Красный архив", 1940, № 3, с. 222; см. также в воспоминаниях Л. Майкова. - "Русская старина", 1883, № 10, с. 205 - 206). Однако главной причиной, помешавшей юноше завершить образование, была крепостная зависимость)

Когда Иван Сергеевич поехал в первый раз в Берлин, Порфирий был послан с ним в качестве камердинера или, вернее, дядьки. С тех пор установились между ним и его барином самые приятельские отношения. Когда Иван Сергеевич бывал у нас, часто видели их вместе в самой дружеской беседе. Никогда никому это не казалось странным, потому что для сыновей, для меня и для всех Порфирий Тимофеевич был доктор и любимый человек. Крепостным он был только для Варвары Петровны.

На все просьбы Ивана Сергеевича дать Порфирию "вольную" мать его никогда не соглашалась. Но зато из всех своих крепостных единственно этого Варвара Петровна никогда не оскорбила ни словом, ни делом и верила в него иногда даже больше, чем в своих лучших докторов.

Во всех трудных минутах жизни, при всех настоящих и напускных припадках и болезнях своей барыни Порфирий Тимофеевич являлся с своими неизменными лавровишневыми каплями и неизменными словами: "Извольте, сударыня, успокоиться".

И, право, кажется, одного взгляда на эту спокойную и мощную фигуру достаточно было, чтобы угомонить всякие нервы.

Типична была наружность нашего милого доктора: высокий, плотный, со следами оспы на лице, которые нисколько не мешали добродушному выражению его лица, замечательно маленькие при его почти колоссальном росте глаза, но очень умные, ласковые глаза. Вся фигура его дышала невозмутимым спокойствием. Варвара Петровна называла его flegme-tonjours endormi*, но при всем том чувствовала себя спокойной только тогда, когда он был при ней.

* (вечно сонным (фр.))

Для Порфирия Тимофеевича не бесполезно прошли годы, проведенные в Берлине. Он там окончательно выучился совершенно свободно говорить по-немецки и, побывав еще до этого в фельдшерской школе в России, слушал в Берлине лекции медицинского факультета, и приехал оттуда с познаниями изрядного медика, за что и возведен был своей барыней в звание ее собственного домашнего доктора. Возвратясь в Россию, Порфирий Тимофеевич продолжал читать и заниматься. На книги для него его барыня не жалела денег.

В Москве друг и домашний доктор Варвары Петровны1 никогда не прописывал ни одного лекарства, не предпринимал ни одного лечения в доме, не поговорив с Порфирием и не выслушав его мнения.

1 (А. Е. Берс)

Сам Федор Иванович Иноземцев, начавший лечить Варвару Петровну с 48-го года, обратил на него внимание, признал в нем и знание, и богатые способности и позволил ему, вместе с остальными своими учениками, каждое утро присутствовать при приеме больных и слушать наравне с другими его заключения о болезнях. Таким образом, познания Порфирия обогатились еще со слов нашего знаменитого доктора.

В Спасском слава Порфирия Тимофеевича как врача распространилась далеко за пределы Мценского уезда. Помещики присылали за ним экипажи, но - увы! - как крепостной человек, он ездил только тогда, когда ему это позволяла барыня.

И как ни просил Иван Сергеевич мать отпустить его на волю, всегда получал отказ, за которым следовало перечисление всех благ и льгот, которыми пользовался его любимец и которых, по ее мнению, совершенно достаточно было, чтобы отличать его от остальных слуг: он имел свою собственную комнату, почти кабинет - в самом доме, кушанье получал с барского стола, жалованья получал вчетверо больше прочих, и в Москве даже мог отлучаться из дома, не спрашивая позволения.

Рис. 8. Полина Виардо. Акварель-миниатюра. 1845 г.

- Все это прекрасно, - говорил Иван Сергеевич, - да сними ты с него это ярмо! Клянусь тебе, что он тебя не бросит, пока ты жива. Дай ты ему только сознание того, что он человек, не раб, не вещь, которую ты можешь по своему произволу, но одному капризу упечь, куда и когда захочешь!

Но мать оставалась непреклонна. Порфирий Тимофеевич получил вольную уже от сыновей, по смерти матери.

Но он не расстался со своим любимым барином, поселился сначала в Спасском и занимался там больными, потом, выдержавши экзамен, был земским врачом в Мценске.

Я нарочно справлялась о его дальнейшей участи и узнала, что он был долго и тяжко болен. Иван Сергеевич взял его опять в Спасское и окружал его всевозможными заботами и попечениями до самой его смерти<...>

Между 1842 и 1846 годом

Вступление Ивана Сергеевича на литературное поприще весьма не нравилось Варваре Петровне.

По этому поводу происходили между матерью и сыном частые разговоры. Сидели мы раз в Спасском на балконе: Варвара Петровна, Иван Сергеевич, у ног которого покоилась его известная Дианка, заменившая умершего Напля, и я.

Иван Сергеевич был очень весел, рассказывал матери, как Михаил Филиппович убеждал его поменьше кушать, и заговорил о "Скупом рыцаре" Пушкина.

Вдруг Иван Сергеевич вскочил и заходил скорыми шагами по балкону.

- Да! Имей я талант Пушкина! - с досадой воскликнул он. - Вот тот и из Михаила Филипповича сумел бы сделать поэму. Да! вот это талант! А я что? Я, должно быть, в жизнь свою ничего хорошего не напишу...

- А я так постичь не могу, - почти с презрением начала Варвара Петровна, - какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? Сам говоришь, что Пушкиным не будешь. Ну еще стихи, такие, как его, пожалуй, а писатель! что такое писатель? По-моему, écrivain ou gratte- papier c'est tout un*. И тот и другой за деньги бумагу марают. Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомаранием. Да и кто же читает русские книги? Определился бы ты на настоящую службу, получал бы чины, а потом и женился бы, ведь ты теперь один можешь поддержать род Тургеневых!

* (Писатель и писец - одно и то же (фр.))

Иван Сергеевич шутками отвечал на увещания матери, но когда дело дошло до женитьбы, он громко расхохотался:

- Ну уж это, maman, извини - и не жди - не женюсь! Скорей твоя спасская церковь на своих двух крестах трепака запляшет, чем я женюсь*.

* (Подлинные слова Ивана Сергеевича. (Примеч. В. Н. Житовой.))

И как мне тут досталось за то, что я не выдержала и рассмеялась на эти слова!

- Comment osez-vous rire quand il dit des bêtises!* - зашумела на меня Варвара Петровна. - И какие ты, Jean, глупости при ребенке говоришь, - обратилась она к сыну.

* (Как смеешь ты смеяться, когда он говорит глупости! (фр.))

Но после этого я весь день не могла без смеху видеть Ивана Сергеевича.

- А я так вот чего не пойму, - продолжал Иван Сергеевич, - почему ты, maman, с таким презрением говоришь о писателях? было время, что вы все барыни бегали за Пушкиным, сама ты любила и уважала Жуковского.

- Ах, это совсем другое дело - Жуковский! как было не уважать его: ты знаешь, как близок он был ко двору!

Еще более уяснит воззрения Варвары Петровны на русскую литературу следующее.

Удостоила она наконец прочесть "Мертвые души".

- Ужасно это смешно! - похвалила она по-русски, - mais à vrai dire, je n'ai jamais lu rien de plus mauvais genre et de plus inconvenant*, - окончила она по-французски.

* (но, по правде сказать, никогда я не читала ничего хуже и поприличнее (фр.))

Между 1841 и 1846 годами Иван Сергеевич летом, каждый год, бывал в Спасском1, но и зимой часто приезжал к матери в Москву. Здесь чаще других посещал его покойный Тимофей Николаевич Грановский.

1 (Здесь мемуаристка не точна: Тургенев жил в Спасском лето 1841 г., в 1842 г. он оставался там меньше месяца (с середины июня до начала июля). В 1843 г. Тургенев был в Спасском лишь короткое время в начале апреля. Лето 1844 г. он провел в Парголове с Белинским, а лето 1845 г. - до глубокой осени - во Франции. И только в 1846 г. он прожил в Спасском с мая по октябрь)

Иван Сергеевич занимал комнаты наверху. К нему мне всегда был свободный доступ, и я всегда бегала туда, когда maman отдыхала или когда она занята была гостями. Грановский меня всегда ласкал. Прибежала я раз наверх; оба, хозяин и гость, что-то очень громко говорили. Иван Сергеевич быстро ходил по комнате и, по-видимому, очень горячился. Я остановилась в дверях. Грановский знаком подозвал меня и посадил к себе на колени. Долго сидела я, почти притаив дыхание, и сначала ничего не понимала. Но потом слова: крепостные, вольные, поселение, несчастные, когда конец? и пр., слова, столь мне знакомые и так часто слышанные, сделали их разговор мне почти понятным. Как теперь, так и тогда я не могла бы отчетливо передать все слышанное, но смысл был мне ясен. В разговоре их так сильно высказывались надежды на что-то лучшее, что и я будто чему-то обрадовалась.

Вдруг Иван Сергеевич точно опомнился и обратился ко мне:

- Ты задремала? ступай вниз, ты ведь тут ничего не понимаешь; тебе спать пора.

- Нет, поняла, - обиделась я, - моя Агашенька будет скоро вольная, да?

- Да, когда-нибудь, - задумчиво произнес Иван Сергеевич и при этом поцеловал меня так, будто за что похвалил.

В одну из этих зим приезжал в Москву Лист1.

1 (Франц Лист давал концерты в Москве в апреле - мае 1843 г.)

Один из своих концертов давал он не в Дворянском собрании, а в чьем-то частном доме.

Варвара Петровна, выезжавшая весьма редко, захотела, однако, послушать великого артиста. С нею поехал Иван Сергеевич. Лестница, ведущая в концертную залу, была высокая, а кресло на ремнях, на котором обыкновенно лакеи вносили ее на лестницы, не было взято. Ноги Варвары Петровны тогда уже пухли и были слабы; взойти так высоко и думать нечего было.

Глаза Варвары Петровны сверкнули гневом на недогадливых лакеев.

- Я тебя внесу на руках, maman, - сказал Иван Сергеевич и, не дождавшись ни согласия, ни возражения матери, моментально схватил ее на руки, как ребенка, внес на лестницу и поставил почти у входа в залу. Многие из публики были свидетелями этой сцены. Поднялся шепот удивления и умиления. Нашлись многие, которые подходили к Варваре Петровне и поздравляли ее с счастием иметь такого внимательного и нежного сына.

Должно быть, и сама она была этим очень довольна, потому что выговора лакеям за забытое кресло не последовало.

В этом же году у Ивана Сергеевича сильно болели глаза1. Зрачки так уходили, что иногда видны были почти одни белки. Он лечился и прикладывал к ним компрессы из какой-то зеленой жидкости.

1 (Глаза у Тургенева болели длительное время. В июне 1843 г. он сообщает П. А. Бакунину, что вынужден носить "зеленый зонтик на глаза". В 1845 г. болезнь усилилась. "Глаза мои очень стали плохи", - пишет он А. А. Бакунину в январе 1845 г. (Тургенев, Письма, т. I, с. 233, 240))

Каждое послеобеда ложился он на диван, я подавала ему компрессы, и так повторялось мое послеобеденное сидение возле него. Но уже сказки о голубом фазане я не рассказывала. Иван Сергеевич был невесел. Говорили мы с ним потихоньку об Агашеньке, о ее детях, о том, как все боятся maman. Рассказывала я ему свои детские печали и печали других и часто совершенно невинно наводила на него грусть. При моих рассказах он часто вздыхал и видимо страдал. Я тогда не могла понять того, что его терзало полнейшее бессилие кому-либо помочь, и с, жестоким эгоизмом ребенка наслаждалась тем, что он мучился так же, как я. Никому другому я не смела ничего рассказывать. Некоторых своих гувернанток я боялась, да и не доверяла им - при случае, пожалуй, на меня maman донесут, а мне и без того часто за холопьев доставалось.

Весьма оригинально выражался Иван Сергеевич о моих уроках.

Обыкновенно, когда он приезжал, ему рассказывались мои, будто бы, необыкновенные успехи в науках и главное в языках.

Похвалила ему раз Варвара Петровна мое знание французского языка.

- Верю, верю, - ответил он, - болтает прекрасно, слов нет.

- И пишет без ошибок, - добавила maman.

- Ну этому ни за что не поверю; уж в партиципиях*, верно, сильно хромает. Но, впрочем, не ты одна, - утешил он меня, - все русские барыни и барышни в этом повинны. Все хорошо, а как до партиципиев дело дойдет, ну и конец! уж где-нибудь или лишний s, или e недостает.

* (причастиях (подлинные слова Ивана Сергеевича). (Примеч. В. Н. Житовой.))

Другой раз, - я была уже лет двенадцати, - наняли мне англичанку. Говоря уже до этого хорошо по-французски и по-немецки, я действительно очень скоро выучилась говорить по-английски.

Приехал Иван Сергеевич. Опять показывались мои тетрадки, опять похвалы моим успехам.

Единственное, к чему Иван Сергеевич относился всегда иронически, это к моим успехам. Он видел только внешнее, так сказать, салонное мое образование, более всего основанное на знании языков.

В одно утро Варвара Петровна не выходила еще из своей спальни, а я должна была уже приняться за уроки. Напал на меня шаловливый день, болтаю без умолку, не сажусь за дело. Добрая моя мисс Блэквуд никак со мной не сладит.

Вдруг с хор, над самым учебным моим столом, раздался голос Ивана Сергеевича:

- А вот хвалили твои успехи, а я тебе скажу, что ты, хотя и выучилась болтать по-английски, двух очень важных фраз не знаешь: be quite and hold your tongue*.

* (сиди смирно и держи язык за зубами (англ.))

Я и притихла.

Потешно еще говорил он о моей игре на фортепьяно. Каждое утро должна я была играть гаммы.

Наслушавшись их вдоволь, Иван Сергеевич однажды выразился так:

- Люблю я слушать твои гаммы. Первая льется, как быстрый ручей по гладкому дну, ни одного камня преткновения! Вторая уже изображает некоторую негладкость дна. Третья встречает по дороге камни, четвертая и пятая бежит точно по кочкам, а фа мажор вполне изображает днепровские пороги!*

* (Почти слово в слово. Сравнения все подлинные его. (Примеч. В. Н. Житовой.))

С каким восторгом вспоминаю я всегда его милые насмешки над моими познаниями и талантами, с какою любовью храню в памяти каждое его слово.

За год до Пушкинского праздника1, в 1879 году, в одном из своих писем к нему, напомнила я ему все это и даже окончательно успокоила его насчет партиципиев и уверила его, что при своей долгой учительской практике вполне произошла сию премудрость. При последнем нашем свидании он очень смеялся этому выражению.

1 (Имеется в виду торжественное открытие памятника А. С. Пушкину в Москве 6/18 июня 1880 г.)

Перед отъездом Ивана Сергеевича за границу, в 1846 году, в Москву приезжала г-жа Виардо.

Она давала концерт. Варвара Петровна знала уже о привязанности сына к семейству Виардо и, конечно, не любила его, но слушать артистку поехала1. Концерт был утренний. Приехав домой, она очень рассердилась за то, что Иван Сергеевич к обеду не вернулся. Сидела она все время насупившись и не произнесла ни слова. К концу обеда она сердито стукнула ножом по столу и, будто сама с собою говоря, ни к кому не относясь, сказала:

1 (С Полиной Виардо Тургенев познакомился 1/13 ноября 1843 г. в Петербурге, где она выступала в Итальянской опере. Она исполняла партию Розины в "Севильском цирюльнике" Россини. В автобиографических записях Тургенева "Мемориал" (ЛН, т. 73, кн. первая, с. 344) встреча с Полиной Виардо отмечена как важное событие. "В ноябре знакомство с Полиной", - записывает Тургенев, особо подчеркивая эти слова. Видимо, мемуаристка спутала годы отъезда Тургенева за границу. Весь 1846 г. Тургенев провел в России. Таким образом, речь могла идти или о 1845 или о 1847 гг. Скорее всего имелся в виду 1845 г. В "Мемориале" под этим годом записано: "Концерты Полины в Москве. Возвращение вместе. Отъезд в чужие край". Виардо приезжала в Россию подряд два сезона 1843/44 г. и 1844/45 г. Судя по письму В. П. Тургеневой к своей знакомой М. Карповой (30 апреля 1845 г.), в котором она делится впечатлениями от пения Виардо, мать писателя посетила концерт не позднее второй половины апреля (Житова, с. 166))

- А надо признаться, хорошо проклятая цыганка поет!*<...>

* (Подлинные слова. (Примеч. В. Н. Житовой.))

Какой бы эпизод из жизни, проведенной мною у Варвары Петровны, ни взялась я описывать, каждый из них имеет грустный, иногда даже мрачный оттенок. Но такова и жизнь вся наша была. Радостного было мало.

Кто не читал "Муму"? Кто не знаком с ее владельцем Герасимом? Весь рассказ Ивана Сергеевича об этих двух несчастных существах не есть вымысел. Вся эта печальная драма произошла на моих глазах, и я Надеюсь, что некоторые подробности о том, как Герасим или, вернее, немой Андрей попал к нам в дом, не будут лишены интереса.

Каждое почти лето Варвара Петровна отправлялась по деревням (технический термин), то есть предпринималась на долгих поездка в имения Орловской, Тульской и Курской губерний. С особенным удовольствием вспоминаю я эти путешествия, которые обыкновенно совершались в нескольких экипажах. Карета самой Варвары Петровны, коляска с моей гувернанткой и главной камерфрейлиной госпожи, кибитка с доктором, кибитка с прачкой и моей горничной и, наконец, кибитка с поваром и кухней. Поездки эти были продолжительные и длились иногда целый месяц. Варвара Петровна обозревала свои вотчины, поверяла своих управляющих, при себе совершала продажу хлебов, сохраняемых на гумнах, которых громадные скирды были расположены так, что карета, запряженная четвернею в ряд, свободно между ними проезжала. При этом надо заметить, что на такое гумно хлеб свозился из нескольких вотчин для продажи с одного места.

В одну из таких поездок приехали мы в Сычево. Деревня эта была верстах в 25-ти от Спасского. Оттуда привозились часто к столу живые стерляди и налимы, которыми изобиловал сычевский пруд.

Подъезжая к деревне, Варвара Петровна и все мы были поражены необыкновенным ростом одного пашущего в поле крестьянина.

Варвара Петровна велела остановить карету и подозвать этого великана. Долго звали его издалека, наконец подошли к нему ближе, и на все слова и знаки, которые к нему относились, он отвечал каким-то мычанием.

Оказалось, что это был глухонемой от рождения.

Призванный сычевский староста объявил, что немой Андрей трезвый, работящий и необыкновенно во всем исправный мужик, несмотря на свой природный недостаток.

Но мне кажется, что, исключая роста и красоты Андрея, этот недостаток, как придающий ему еще более оригинальности, и пленил Варвару Петровну. Она тут же решила взять немого во двор, в число своей личной прислуги и в звании дворника. И с этого дня он получил имя Немой.

Как совершилось это, охотно ли променял Андрей свою крестьянскую работу на более легкую при барском доме - не знаю. Да и будь я старше в то время, я бы тоже, вероятно, не особенно остановилась на этом. Тогда это было настолько обыкновенно: вдруг, ни с того ни с сего, помещику вздумается крестьянина преобразить в дворового или отдать его в сапожники, в столяры, в портные, в повара. Иногда это считалось даже особенною милостью, и никто и не заботился узнать, желает ли он или его семья такой перемены участи.

Точно так же и я тогда, при всей своей любви и жалости к крепостным, даже и не подумала пожалеть об Андрее, так внезапно оторванном от родной почвы и родных полей. И только прочитав "Муму", расспросила я очевидцев и узнала, что он действительно сначала сильно грустил.

Да! Надо было иметь ту любовь и то участие к крепостному люду, которые имел наш незабвенный Иван Сергеевич, чтобы дорываться так до чувства и до внутреннего мира нашего простолюдина. Узнал же он, что Немой скучал и плакал, а мы все даже и внимания не обратили.

Но утешительно то, что Немой, вероятно, не долго печалился, потому что до несчастного случая с Муму он был всегда почти весел и изъявлял в особенности очень сильную привязанность к барыне своей, которая, в свою очередь, была к нему особенно благосклонна.

Варвара Петровна щеголяла своим гигантом дворником.

Одет он был всегда прекрасно, и кроме красных кумачных рубашек никаких не носил и не любил. Зимой красивый полушубок, а летом плисовая поддевка или синий армяк.

В Москве зеленая блестящая бочка и красивая серая в яблоках заводская лошадь, с которыми Андрей ездил за водой, были очень популярны у фонтана близ Александровского сада. Там все признали тургеневского Немого, приветливо встречали и объяснялись с ним знаками.

Замечательно огромное, но совершенно пропорциональное с его гигантским ростом лицо Андрея всегда сияло добродушной улыбкой. Сила его была необыкновенная, а руки так велики, что, когда ему случалось меня брать на руки, я себя чувствовала точно в каком экипаже. И вот таким-то образом была я однажды внесена им в его каморку, где я в первый раз увидала Муму. Крошечная собачка, белая с коричневыми пятнами, лежала на кровати Андрея. С этого дня все чаще и чаще доставалось мне от Агашеньки за крошки белого хлеба и кусочки сахару, которые она вытрясала из моего кармана. То были остатки лакомств, передаваемых мною потихоньку Андрею по адресу Муму. Очень мы с ним любили эту собачку!

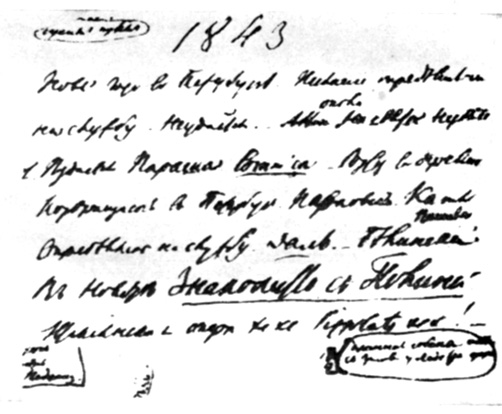

Рис. 9. 'Мемориал'. Автобиографические заметки И. С. Тургенева. Запись 1843 г. Фрагмент

Всем известна печальная участь Муму, с тою только разницей, что привязанность Андрея к своей барыне осталась все та же. Как ни горько было Андрею, но он остался верен своей госпоже, до самой ее смерти служил ей и, кроме нее, никого своей госпожой признавать не хотел<...>

Но замечательно, что после трагического конца своей любимицы он ни одной собаки никогда не приласкал.

Вот как случилось, что наша поездка в Сычево дала впоследствии Ивану Сергеевичу материал для прекрасного рассказа1<...>

1 (Интересным дополнением к воспоминаниям Житовой о прототипе Герасима являются мемуары В. Колонтаевой. Помимо своих городских обязанностей дворника и кучера, Немой "состоял в должности скорохода, должен был, невзирая ни на какую погоду, отправляться пешком с письмами и посылками от Варвары Петровны к ее знакомым" ("Исторический вестник", 1885, № 10, с. 50))

1846 год

В 1846 году Иван Сергеевич уехал за границу, получив от матери весьма скромную сумму денег1.

1 (И. С. Тургенев уехал за границу 12 января 1847 г. Эта дата впервые стала известна из записей в "Мемориале": "12-го января отъезд в Берлин...")

Последние дни перед отъездом своим он был особенно грустен, и в памяти моей во все последующие за этим годы образ его представлялся мне не иначе, как задумчивым и печальным, совершенно противоположным тому, каким он рисовался мне в моем детском воображении.

В одном из его последних разговоров с матерью мне невольно пришлось участвовать и получить строгий выговор за неуместное мое в него вмешательство.

- Не знаю, о чем ты говоришь, - услыхала я, взойдя в смежную комнату, голос Варвары Петровны в разговоре, начатом уже до моего прихода, - не понимаю. Моим ли людям плохо жить? Чего им еще? Кормлены прекрасно, обуты, одеты да еще жалованье получают. Скажи ты мне, у многих ли крепостные на жалованьи?

- Я и не говорю, чтобы они были голодные или не одеты, - сдержанно, с некоторой запинкой начал Иван Сергеевич. - Но ведь каждый дрожит перед тобой.

- Ну что же! - перебила его мать голосом, в котором ясно слышно было: "Так и должно быть!"

- А ты, maman, подумай сама, каково человеку жить постоянно под таким страхом. Представь себе всю жизнь страх и один страх. Деды их, отцы их, сами они все боялись, наконец дети их и те обречены на то же!

- Какой страх? Про что ты говоришь? - волновалась Варвара Петровна.

- Страх не быть уверенным ни в одном дне, ни в одном часе своего существования. Сегодня тут, а завтра там, где ты захочешь. Да это не жизнь!

- Не понимаю тебя.

- Слушай, maman, можешь ты вот сейчас, сию минуту, - все больше и больше горячился Иван Сергеевич, - можешь ты любого ну хоть на поселение отправить?

- Разумеется, могу.

- Ну, я про что же говорю - можешь?

- Заслужит - сошлю.

- А не заслужит? Так, по своему одному капризу тоже можешь?

- Конечно, могу.

- Вот тебе и доказательство того, что я всегда тебе говорю. Они не люди, они - вещь!

- Что же, по-твоему, их на волю отпустить?

- Нет, зачем? Я этого и не говорю, на это еще время не пришло.

- И не придет! - решила Варвара Петровна.

- Нет, придет, и непременно придет, - запальчиво и несколько визгливым голосом (когда горячился) почти вскрикнул Иван Сергеевич и быстро заходил по комнате.

- Сядь, ты меня беспокоишь своей ходьбой, - уняла его мать. - Моим людям дурно, - почти обиженно продолжала она. - От кого ты это слышал? Да разве без страха с ними можно?

- Можно, и многое, все можно. Неужели ты, при своем тонком понимании людей, не предполагаешь в них ни любви, ни привязанности, ни чувства?

- Да что ты, Jean, с ума сошел, что ли? От кого ты слышал, чтобы я...

Сердце у меня замерло, я не дышала.

Накануне я сама так много рассказывала Ивану Сергеевичу о всех мучениях Агафьи и ее мужа1, и в эту минуту мысль о том, что он заговорит о них, блеснула у меня в голове. Невозможно описать, как быстро все это пронеслось в уме моем и как я быстро сообразила, что могло от этого произойти. Я схватила первую попавшуюся книгу со стола - как сейчас вижу - карикатуры Гранвилл - и решилась прервать разговор, а потом сделать знак Ивану Сергеевичу.

1 (Речь идет о драматических событиях, связанных с судьбой Федора Ивановича Лобанова и его жены Авдотьи Кирилловны (в воспоминаниях Житовой им даны вымышленные имена - Андрея Ивановича Полякова и Агашеньки). "Агашенька и муж ее были самыми преданными слугами Варвары Петровпы, а вместе с тем и первыми мучениками ее деспотизма", - пишет Житова. Варвара Петровна требовала, чтобы Лобановы растили своих маленьких детей "на стороне", в деревне, и запрещала брать их в Москву, в городской дом. Ее распоряжение не выполнялось, и дети тайно жили с родителями в Москве (Житова, с. 40 - 49))

- Maman, puis-je prendre се livre?* - стремительно взошла я в кабинет и чувствовала, что сама бледнее смерти.

* (Маменька, можно мне взять эту книгу? (фр.))

- Что тебе надо? - закричала на меня maman,- - что ты мешаешь, ты слышишь, мы разговором заняты, ступай!

Я пошла уже к двери, вдруг вслед за мной:

- Воротись! что с тобой? на тебе лица нет.

- Я - ничего...

- Как ничего? Ты все лжешь, ты белее платка моего. Ты больна?

- Да, у меня голова болит.

- А если голова болит, то никакой книги не надо. Положи, ступай.

Я вышла и стала за дверью, чтобы обратить на себя внимание Ивана Сергеевича. Но он сидел нагнувшись, голова его опиралась на руку, видеть он меня не мог.

Все мои опасения оказались напрасными. Милый наш Иван Сергеевич сам спохватился и понял, что зашел слишком далеко, потому что, когда мать, желая продолжать разговор, спросила:

- Говори, что же ты слышал?

Он ответил:

- Разумеется, я ничего не слыхал, я только высказываю свое убеждение вообще. Я нахожу, что крепостной человек - не человек, а предмет, который можно передвигать, разбивать, уничтожать, ну все, вообще прескверное положение1<...>

1 (Житова вспоминает Тургенева в состоянии сдерживаемого, а чаще всего подавляемого протеста. Но она не могла не знать, что были случаи, когда Тургенев пытался противостоять крепостническому произволу в имении своей матери. Впоследствии получило широкую огласку так называемое "Дело о буйстве И. С. Тургенева" (оно хранилось в архиве орловского губернатора). В 1834 г. шестнадцатилетний Тургенев якобы вступился за сверстницу, крепостную девушку Лушку, не разрешив ее продавать. Он встретил исправника и понятых с ружьем в руках. "Стрелять буду! - твердо заявил И. С. Тургенев. Понятые отступили..." В результате возникло "дело о буйстве", затянувшееся на несколько лет. Бумаги о "розыске" Тургенева, часто уезжавшего из России, пересылались затем из одного места в другое, вплоть до манифеста 1861 г. ("Исторический вестник", 1912, № 2, с. 629 - 631). Известен и другой случай "самовластия" Тургенева: в неопубликованных воспоминаниях А. П. Шнейдер рассказывается о том, что И. С. Тургенев тайно от матери выкупил одного крепостного и отправил его за границу (Тург. сб., II, 1966, с. 293))

Иван Сергеевич имел неосторожность вдруг сказать матери, что на одно из его сочинений написана критика1

1 (По всей вероятности, имеется в виду несправедливо резкая и развязная статья о "Параше", появившаяся в "Библиотеке для чтения" (1843, № 3, с. 106 - 109))

Понимала ли Варвара Петровна настоящее значение критики или хотела только придраться к слову, чтобы напасть на сына, но дело дошло и до доктора, и до капель.

- Тебя, дворянина Тургенева, - кричала она, - какой-нибудь попович судит!

- Да помилуй, maman, критикуют, значит, заметили, и я этим счастлив. Я не нуль, когда обо мне заговорили.

- Как заговорили! Как заговориля-то? Осудили! Тебя будут дураком звать, а ты будешь кланяться, да? К чему ваше воспитание, к чему все гувернеры, профессора, которыми я вас окружала? Один бросил меня из-за женщины, ему ни в чем не равной1, другой - ты, mon Benjamin* - в писатели пустился...

1 (В. П. Тургенева не простила старшему сыну его женитьбы на своей бывшей камеристке А. Я. Шварц. При жизни матери Н. С. Тургенев, ушедший после женитьбы в отставку (по не совсем ясным причинам), очень нуждался в деньгах. В мемуарах Житовой подробно рассказывается о злоключениях Н. С. Тургенева, о жестоком бойкоте, которому В. П. Тургенева, в сущности, подвергла семью старшего сына, лишив ее почти всяких средств к существованию (Житова, с. 108 - 123))

* (мой любимец (фр.))

И пошли тут слезы, рыданья и истерика.

Явился доктор с каплями. Иван Сергеевич перепугался, начал целовать руки матери и старался всячески ее успокоить.

- Ну, перестань же, maman, успокойся, прости меня. Я сам не рад, что затеял этот разговор.

- Могу ли я успокоиться, могу ли не огорчаться, - с искренними слезами продолжала Варвара Петровна. - Вот ты опять за границу собираешься.

И начались опять упреки и высчитывания всех выгод службы, женитьбы и жизни в России возле нее. Это и были самые трудные минуты для Ивана Сергеевича. Что мог он ответить на все упреки матери? Он опускал голову на руки и молчал или с выражением скорби, почти отчаяния на лице смотрел в сторону. И он и все мы вполне сознавали, что временная доброта и снисходительность Варвары Петровны поддерживались только редкостью и краткостью свиданий с сыном. Останься он при ней, она бы не выдержала долго, и он только был бы безмолвным и бессильным свидетелем того, что выносить он не мог, а чему помочь был не в силах. Легче от этого никому бы не было. И он уехал<...>

1849 год

С января 1849 года возобновились вызовы сыновей в Спасское. Я получала от Варвары Петровны письма почти по два раза в неделю, и почти в каждом из них выражалась надежда на то, что летом все соберутся около нее. Бакунин, отказавшийся от своих обязанностей, был в опале1. Николаю Сергеевичу подана была слабая надежда на позволение жениться. Ивану Сергеевичу наконец было послано 600 рублей на дорогу.

1 (В 1846 г. Н. Н. Тургенев женился и, как считает В. Н. Житова, в основном из-за этого впал в немилость, был отстранен В. П. Тургеневой от управления имениями. На эту должность был приглашен Иван Михайлович Бакунин, по словам Житовой, "человек весьма образованный и светский". В 1849 г. он оставил Спасское и поступил чиновником особых поручений при графе А. А. Закрсвском (Житова, с. 84 - 85, 101 - 102))

В первых числах июня и меня привезли в Спасское на вакации. С мая шли уже большие толки и приготовления к приезду молодых господ.

Флигель отделывался заново, цветники перед домом обещали самые разнообразные оттенки зелени и цветов. Уже распустившиеся померанцевые деревья были расставлены вокруг балкона в огромных зеленых кадках. С другой стороны дома испанские вишни и сливовые деревья ренклод были перенесены из грунтовых сараев, покрыты громадной сеткой, защищавшей их от воробьев.

- Пусть они здесь около дома стоят, - говаривала Варвара Петровна, - Ванечка ужасно всякие фрукты любит, а я из окна буду любоваться, как он их кушает.

А в фруктовых грунтовых сараях обильные завязи на громадных персиковых деревьях готовились к концу августа заменить и сливы и вишни.

На доме развевался флаг с тургеневским гербом, с одной стороны, и с лутовиновским, с другой, и возвещал о том, что Варвара Петровна дома, принимает и рада гостям. Когда флаг был спускаем, это значило, что она никого принимать не желает.

Раз как-то, катаясь, Варвара Петровна вспомнила место, где был когда-то пруд, на котором дети ее, тогда еще маленькие, имели свой ботик, доставлявший им немалое удовольствие. Пруд был мелок, и им позволено было одним на нем кататься.

Место это в 1849 году представляло уже большой сухой овраг, заросший травою и окаймленный серебристыми тополями.

Немедленно велено было расчистить этот овраг, и на стороне, обращенной к большой дороге, приказано было водрузить столб, на котором доморощенный живописец, Николай Федосеев, он же и маляр, по приказанию барыни изобразил с одной стороны руку с протянутым указательным перстом, а на другой надпись, конечно, французскую: "Они вернутся".

Все было в точности исполнено, исключая несбывшегося "Они вернутся". Николай Сергеевич в самых нежных и почтительных выражениях писал матери, что готов посвятить ее спокойствию всю свою жизнь и силы, если она только согласится на его брак. Иван Сергеевич писал тоже умоляющее письмо, говоря, что он готов приехать, если ему только мать вышлет еще денег на дорогу, потому что полученных им от нее 600 рублей даже не достало на уплату его долгов за эти три года, в которые он от матери ничего не получал.

Варвара Петровна ни тому, ни другому не ответила<...>

1850 год

Весною Иван Сергеевич был уже в Петербурге1. По разным обстоятельствам он был там довольно долго задержан, что внушало серьезное беспокойство его матери.

1 (Тургенев вернулся в Россию в июне 1850 г. Он не был на родине около трех с половиною лет. За это время Тургенев посетил Германию, Англию, дважды был в Бельгии, но в основном жил во Франции)

Но вот приехал ее Вениамин. Слезам радости и восклицаниям не было конца. Тут я встретилась с Иваном Сергеевичем уже не ребенком, а семнадцатилетней девушкой. При первой встрече мы обнялись с ним, как и прежде, но тех дружески-детских отношений, конечно, быть не могло: мы отвыкли друг от друга, и притом лета наши уже не допускали прежней интимности.

Первые дни свидания. Постоянные расспросы со стороны матери и постоянные рассказы со стороны сына. Иван Сергеевич был весел и разговорчив. С особенным удовольствием говорил он о графе В - ком и о тех лицах, которые сделали то, что довольно снисходительно посмотрели на его слишком долгое отсутствие из России1.

1 (Русские официальные власти косо смотрели на пребывание Тургенева в Париже во время французской революции 1848 г. Существует предположение, что но возвращении Тургенева из-за границы, где он встречался с Герценом, Бакуниным, им заинтересовалось III Отделение. Но на этот раз вмешательство друзей писателя, влиятельных при дворе лиц, - по всей вероятности, графа Мих. Юрьевича Виельгорского, отвело подозрения в "неблагонадежности". Однако впоследствии, в 1852 г., когда Тургенев был арестован за статью о Гоголе, пребывание в революционном Париже 1848 г. ему также припомнили (см. воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой))

Сначала все шло у нас хорошо. Варвара Петровна была в восторге. Весь дом принял праздничный вид. Говорилось об общей поездке в Спасское. Ивану Сергеевичу хотелось ехать туда в первых числах июля, когда настанет время охоты. Мать и на это согласилась и решила сама пробыть в Москве до этого срока.

В этот год круг знакомств Ивана Сергеевича значительно расширился. Он уже был известен (надо, впрочем, заметить, что как писатель он был известен в Москве, но не у нас в доме: у нас его не читали). Приглашения сыпались ему со всех сторон1. Он редко даже обедал дома. Но все свои утра, почти до двух часов, проводил он с матерью.

1 (К началу пятидесятых годов Тургенев был уже известен в литературных кругах Москвы и Петербурга прежде всего как автор "Записок охотника", регулярно появлявшихся на страницах "Современника", как создатель повестей ("Андрей Колосов", "Три портрета", "Петушков"), драм и комедий ("Где тонко, там и рвется", "Холостяк", "Нахлебник"), Пьесы его ставились в театрах и имели успех. О его произведениях писали Белинский и Некрасов)

Нельзя было и требовать большего. Сама Варвара Петровна не удерживала долее сына при себе. Она довольствовалась своими утрами, которые всецело принадлежали ей, потому что здоровье ее не позволяло ей иметь приемов, и у нас, по правде сказать, было довольно скучно<...>

Рис. 10. Полина Виардо. Акварель художника П. Ф. Соколова

Тяжело и грустно вспоминать и рассказывать все, что совершилось затем в последующие дни. Единственная отрадная сторона в этой драме и над которой невольно умиляешься - это воспоминание о редкой сыновней почтительности Николая и Ивана Сергеевича к матери. Несмотря на ее жестокое глумление над ними, они остались все теми же покорными сыновьями, готовыми даже быть и нежными, если бы она сама их не оттолкнула.

Наступил июль месяц. Николай Сергеевич все более и более находился в стесненных обстоятельствах Иван Сергеевич тоже, бывая с приятелями и знакомыми, не имел даже возможности ответить бутылкой вина на их угощение. Не раз брал он у Леона Ивановича или Порфирня Тимофеевича по 30 и 50 копеек, чтобы заплатить извозчику, привозившему его домой1.

1 (Так же как и его старший брат, Тургенев постоянно нуждался в деньгах; особенно трудно ему пришлось в 1849 - 1850 гг., когда отношения с матерью резко ухудшились. Деспотическая "финансовая политика", которую осуществляла В. П. Тургенева по отношению к своим сыновьям, необходима была, как казалось ей, чтобы держать детей в полной зависимости от себя)

Такое безденежье у Ивана Сергеевича и такая насущная потребность в деньгах у Николая Сергеевича вынудили братьев заговорить об этом с матерью.

В самых нежных и почтительных выражениях просили они мать определить им хоть небольшой доход, чтобы знать, сколько они могут тратить, а не беспокоить ее из-за каждой необходимой безделицы. Варвара Петровна выслушала сыновей без гнева и совершенно согласилась с необходимостью определить им известный доход.

А между тем дни проходили за днями и никаких распоряжений - полнейшее молчание.

Иван Сергеевич возобновил разговор.

- Я не столько тебя прошу за себя, как за брата, - говорил он матери. - Я как-нибудь проживу сочинениями и переводами. А у него ничего нет, ему скоро есть будет нечего.

- Все, все сделаю, - ответила Варвара Петровна, - оба вы будете мною довольны.

Действительно, в одно утро главному конторщику Леону Ивановичу отдан был приказ написать на простой бумаге две дарственные, по которым Варвара Петровна имение Сычево отдает в распоряжение сына Николая, а Кадпое - сыну Ивану.

Дарственные эти написаны дома, без соблюдения законных форм.

По ее требованию пришли сыновья однажды утром. Она им прочла черновые и спросила:

- Довольны ли вы теперь мною?

Николай Сергеевич молчал, а Иван Сергеевич ответил:

- Конечно, maman, будем довольны и будем благодарить тебя, если ты все так сделаешь и все оформишь.

- То есть как оформишь? - переспросила Варвара Петровна.

- Что мне тебе объяснять, maman, ты сама знаешь, что значит оформить. И если ты действительно хочешь что-нибудь сделать для нас, то и знаешь, как сделать надо.

- Я просто тебя не понимаю, Jean, чего ты еще от меня хочешь? чего еще? Я отдаю каждому из вас по имению... Я не понимаю.

Варвара Петровна любила часто употреблять это выражение "не понимаю" именно тогда, когда очень хорошо понимала, чего от нее хотят.

Николай Сергеевич продолжал молчать. Иван Сергеевич прошелся раза два по комнате и, не сказав ни слова, вышел.

- Nicolas! Что все это значит? - уже обиженно обратилась Варвара Петровна к старшему сыну.

Николай Сергеевич встал, хотел что-то ответить и бросился вон из комнаты.

Сыновья имели основание быть не только недовольными, но и оскорбленными поступками матери.

Леон Иванович сообщил им, разумеется, тайно от своей барыни, что в это же утро старостам обоих имений по почте послан был приказ: немедленно и не останавливаясь дешевизною цен продать в дареных имениях весь хлеб, имеющийся на гумнах и на корню. Спасскому же главному управляющему другой приказ: наблюсти за скорейшей продажей хлеба в вышесказанных имениях и вырученные от продажи деньги немедленно выслать в Москву на имя самой Варвары Петровны. Что же оставалось в дареных барщинных имениях? Ни одного даже зерна для будущего посева...

Оба брата, понурив головы, вышли из дома. Иван Сергеевич к обеду не вернулся.

Всему, передаваемому мною, прошло уже 33 года. Память могла бы мне изменить, если бы все виденное и слышанное мною я сотни раз не рассказывала своим друзьям и своей семье и если бы все последующие сцены, еще раньше, не были мною в подробности описаны в переписке моей с племянницей Варвары Петровны - Сливицкой. Поэтому <не> только каждое слово, даже жест - все живо сохранилось в моей памяти.

Впрочем, такого рода сцены никогда не забываются. Те, кто имел когда-либо несчастие пережить семейную драму, знают по опыту, какими неизгладимыми чертами остаются навеки самые даже пустые, мельчайшие подробности в уме испытавшего на себе всю горечь семейной ссоры. Я же была и действующим лицом, и свидетельницей в этой драме, в том возрасте, когда всякое впечатление воспринимается необыкновенно живо. И на мне тогда все это отозвалось настолько сильно, что я даже сделалась больна.

Когда сыновья ушли, Варвара Петровна заперлась в своем кабинете с своим конторщиком: дарственные переписывались набело. В пять часов этого нее дня я получила приказание отправиться в тот дом и объявить сыновьям, что она их ждет к себе в восемь часов вечера.

Я застала все семейство за обедом. Но по расстроенным лицам братьев и по заплаканным глазам жены Николая Сергеевича и его свояченицы видно было, что обед был подан больше для порядка. Блюда уносились почти нетронутыми. Иван Сергеевич был грустен, но спокоен. Николай Сергеевич, волновавшийся всегда во всем сильно, чуть не рвал на себе волосы, говоря о своей участи.