В. Н. Житова. Воспоминания о семье И. С. Тургенева

В 1833 году, нескольких дней от рождения, я была, согласия моих родителей и по желанию Варвары Петровны Тургеневой, матери Ивана Сергеевича Тургенева принесена в дом ее и принята ею в качестве воспитанницы, или вернее приемной дочери, как то и будет видно из моих воспоминаний о семье Тургеневых. У Варвары Петровны я оставалась до дня ее кончины, последовавшей 16 ноября 1850 года, в Москве, на Остоженке в доме Лошаковского, против коммерческого училища.

При постели умирающей было нас двое: Николай Сергеевич, старший ее сын, и я.

Иван Сергеевич был в это время в Петербурге. Покойный Федор Иванович Иноземцев еще заранее почти определил день кончины Варвары Петровны. Почему не приехал Иван Сергеевич ранее, и был ли он своевременно извещен о близости кончины матери, не знаю (И. С. Тургенев уехал из Москвы в Петербурге конце октября 1850 г. Из письма его к В. Н. Житовой от 11 ноября 1850 г. (См. Приложение 1) видно, что за пять дней до кончины матери он и не подозревал об ее тяжелом, уже безнадежном состоянии. Письмо с известием, что мать умирает, он получил в самый день ее смерти, 16 ноября 1850 г., и писал в тот же день Полине Виардо, что выезжает в Москву немедленно. Однако прибыл он в Москву только на пятый день, 21 ноября вечером.).

Прибыл он в Москву вечером, в день похорон, когда мы уже вернулись с кладбища Донского монастыря, те погребена Варвара Петровна.

В течение 17 лет, которые я провела почти безотлучно при ней, многое пришлось мне видеть и слышать такого, что, как близкое к нашему общему любимцу Тургеневу, будет, надеюсь, не лишено интереса для его почитателей.

У меня счастливо сохранились письма Варвары Петровны, писанные ею мне в наши редкие разлуки, письма ее сыновей ко мне и письма близких к их семейству лиц

Вся эта переписка и альбом с заметками и обращениями к сыновьям (все рукою самой Варвары Петровны) послужили мне великою помощью при составлении настоящих записок и многое освежили в моей памяти. Полного хронологического порядка соблюсти я, конечно, не могла: приходилось и забегать вперед, и возвращаться назад, но точности и правдивости рассказа это препятствовать не могло.

В некоторых отрывочных рассказах о Варваре Петровне, попадавшихся мне в газетах и журналах текущего года, довелось мне прочесть, хотя и не всегда верные о ней анекдоты, но изображающие ее личностью далеко не симпатичною; таковою, по долгу правды, она, вероятно, покажется и из моих рассказов. Но как близкая ей когда-то, как пользовавшаяся ее любовью и любившая ее сама безгранично, я считаю обязанностью своею указать на те обстоятельства в жизни ее, которые могли бы пагубно подействовать и не на такую пылкую и гордую натуру, каковою была натура Варвары Петровны. То было время - то были и нравы.

Детство и молодость ее прошли при таких тяжелых, возмутительных условиях, что неудивительно, если все эти несчастия раздражили ее характер и заглушили в ней те хорошие наклонности, которыми ее природа наделила.

В ней текла кровь Лутовиновых, необузданных и в то время почти полновластных бар. Род Лутовиновых был когда-то знаменит в уезде и в губернии помещичьим удальством и самоуправством, отличавшими вовремя оно и не одних Лутовиновых.

В повести "Три портрета" и в рассказе "Однодворец Овсянников" Иван Сергеевич говорит именно о своих дедах. Мать Варвары Петровны, Катерина Ивановна Лутовинова, тоже не отличалась мягкостью характера, и если признавать закон наследственности, то, что называется врожденным, то нрав Варвары Петровны мог и поэтому одному быть из крутых. Но его нельзя было назвать и злым, так как в Варваре Петровне обнаруживались иногда порывы нежности, доброты и гуманности, свидетельствовавшие о сердце далеко не бесчувственном.

Ее эгоизм, властолюбие, а подчас и злоба развились вследствие жестокого и унизительного обращения с нею в детстве и юности и под влиянием горьких разочарований в старости.

В. П. Лутовинова (по мужу Тургенева). С портрета неизвестного художника

Овдовевши еще почти молодою, мать Варвары Петровны вторично вышла замуж за Сомова, тоже вдовца и отца двух взрослых дочерей. Катерина Ивановна никогда не любила своей дочери от первого брака и сделалась, под влиянием своего второго мужа, мачехой для Варвары Петровны и матерью для девиц Сомовых, ее падчериц. Все детство Варвары Петровны было рядом унижений и оскорблений, были случаи даже жестокого обращения. Я слышала некоторые подробности, но рука отказывается повторять все ужасы, которым подвергалась она. Сомов ее ненавидел, заставлял в детстве подчиняться своим капризам и капризам своих дочерей, бил ее, всячески унижал и, после обильного употребления "ерофеича" и мятной сладкой водки, на Варваре Петровне срывал свой буйный хмель. Когда же ей минуло 16 лет, он начал преследовать ее иначе - это был человек Карамазовского (старика) пошиба. Во избежание позора самого унизительного наказания за несогласие на позор, Варваре Петровне удалось, с помощью преданной ей няни, Натальи Васильевны, бежать из дома вотчима.

Всех подробностей побега я не слыхала. Известно мне только, что она пешком, полуодетая, прошла верст шестьдесят и нашла убежище в доме родного дяди своего, Ивана Ивановича Лутовинова, тогда владельца села Спасского.

Дядя принял ее под свою защиту и, несмотря на требования матери, не пустил ее обратно в дом вотчима.

Катерина Ивановна Сомова жила в Холодове; там же она и умерла. В рассказе "Смерть" ("Записки охотника") описаны ее последние минуты: барыня, заплатившая сама священнику за свою отходную, была родная бабка Ивана Сергеевича.

В доме своего дяди Варвара Петровна отдохнула от оскорблений и жестокостей. Дядя обращался с нею хорошо, хотя и был человек весьма суровый и скупой. Он, что называется, держал ее в ежовых рукавицах, и ока жила почти взаперти в Спасском. Покоряться его воле и причудам пришлось Варваре Петровне довольно долго. Ей было почти 30 лет, когда умер Иван Иванович Лутовинов.

Смерть его была скоропостижная, о ней ходили странные слухи. Я об этом ничего верного узнать не могла.

По смерти дяди, оставшись единственной наследницей большого состояния, Варвара Петровна вздохнула полной грудью свободного человека и очевидно сказала себе: - теперь я все могу!

Такой сильный характер, такой горячий темперамент, как ее, вырвавшись на простор из долгих тисков, мог легко проявить себя в тех порывах, в каких он и проявился. До сих пор для нее не существовало ни ласки, ни любви, ни свободы. Теперь ей досталась в руки полная власть, и она могла все это иметь.

Лично от Варвары Петровны рассказов о ее жизни в доме вотчима я не слыхала; но горькие воспоминания о том, что она испытала тогда, прорывались у нее иногда в разговоре.

- Ты не знаешь,- говаривала она мне часто,- что значит быть сиротою. Ты - сирота, но ты во мне имеешь мать, ты так окружена моею любовью и моими заботами, что не можешь сознавать своего сиротства.- Или: - Быть сиротою без отца и матери тяжело, но быть сиротой при родной матери ужасно. А я это испытала, меня мать ненавидела.

Вот что я нашла в одном из ее писем ко мне. Подлинник помечен 15 декабря 1848 года:

"Сироты не бывают долго детьми. Я сама была сирота и очень чувствовала, прежде других, свою пользу. Я была более сирота, нежели ты, потому что у тебя есть мать, а у меня не было матери; мать была мне как мачеха. Она была замужем, другие дети, другие связи я была одна в мире".

По смерти дяди и уже будучи лет тридцати с лишком Варвара Петровна вышла замуж за Сергея Николаевича Тургенева. О нем я слышала только, что он был ангельской доброты, а о красоте его мне несколько упоминал, сама Варвара Петровна (Ни в письмах И. С. Тургенева, ни в воспоминаниях его современников, сохранивших многие высказывания писателя, мы не нашли подтверждения слов В. Н. Житовой о доброте Сергея Николаевича Тургенева.).

Когда-то и где-то за границей Сергей Николаевич Тургенев был представлен одной из владетельных принцесс Германии. Несколько лет спустя Варвара Петровна пила воды в Карлсбаде; там же находилась в то время и та самая принцесса. У источника случилось им стоять невдалеке друг от друга, и когда Варвара Петровна протянула, с кружкой руку, на которой был браслет с портретом мужа, принцесса взяла ее за руку со словами: "Вы - жена Тургенева, я его помню. После императора Александра 1, я не видала никого красивее вашего мужа".

Вышедши замуж, Варвара Петровна зажила тою широкою, барскою жизнью, какою живали наши дворяне в былые времена. Богатство, красота ее мужа, ее собственный ум и умение жить привлекли в их дом все, что было только знатного и богатого в Орловской губернии. Свой оркестр, свои певчие, свой театр с крепостными актерами - все было в вековом Спасском для того, чтобы каждый добивался чести быть там гостем.

И настолько была умна и приятна,- скажу даже больше, обаятельна,- Варвара Петровна, что не будучи ни красивою, ни молодою, даже с лицом, несколько испорченным оспой, она при всем том всегда имела толпу поклонников.

После долгих страданий и продолжительной неволи, сознание собственной силы развило в Варваре Петровне тот эгоизм и жажду власти, которые так многих из окружавших ее заставляли страдать.

Но своими помещичьими правами она никогда не пользовалась так грубо, жестоко, как это делали другие.

Она давала мучительно чувствовать свою власть, тяготевшую над всем окружающим ее, но при этом была даже любима. Можно сказать, что ее ласковый взгляд, ласковое слово осчастливливали тех, на долю которых они выпадали. В ней была смесь доброты с постоянным желанием испытывать на всех покорность ее воле; и горько доставалось тем, кто не беспрекословно повиновался ей.

У меня хранятся все ее письма, наполненные самыми горячими выражениями любви и заботы обо мне. Самая нежная мать не могла бы сильнее выразить любви своей к родной дочери. И со всем тем она и меня мучила, и мучила так же, как и всех, кто был близок к ней. Несмотря на это, я ее страстно любила, и когда я, хотя и редко, была в разлуке с ней, я чувствовала себя и одинокой, и несчастной. И тем, кто любил ее, кто был предан ей, доставалось горше всех.

Можно было думать, что она хотела выместить на других свое несчастное детство, свою подавленную под гнетом семейной обстановки молодость и дать другим испытать те же страдания, какие сама испытала.

И как все это постоянно мучило Ивана Сергеевича! И мучило его главным образом сознание того, что изменить он ничего не может, и всякое его вмешательство или заступничество приведет еще к худшему.

Воспоминания мои о семействе Тургенева начинаются с 1838 года,- года отъезда Ивана Сергеевича в Берлин (Окончив в июле 1837 года Петербургский университет (филологическое отделение философского факультета) со степенью кандидата, И. С. Тургенев для завершения образования направился в берлинский университет. Однако, кроме этой цели, были у него и другие, глубокие, внутренние причины, толкавшие его на отъезд из России. Вот как вспоминал он об этом 30 лет спустя:

"Тот быт, та среда и особенно та полоса ее..., к которой я принадлежал - полоса помещичья, крепостная - не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования, отвращения... Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел... Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был - крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примириться, Это была моя Аннибаловская клятва... Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить". (И. С. Тургенев, "Вместо вступления" к "Литературным и житейским воспоминаниям").

Тургенев выехал из Петербурга за границу на пароходе 15 мая 1838 года.). Некоторые события из этой эпохи особенно врезались в моей детской памяти.

Жили мы тогда в Петербурге, в доме Линева. Иван Сергеевич кончил курс в университете, а Николай Сергеевич был уже офицером конногвардейской артиллерии.

Семейство Тургеневых составляли, кроме самой Варвары Петровны, деверь ее, Николай Николаевич Тургенев, по смерти мужа ее, Сергея Николаевича, заведовавший до 1846 года всеми ее имениями, два ее сына, Николай и Иван Сергеевичи, я, как "fille adoptive", "l'enfant de la maison" (приемная дочь, свой ребенок) и еще троюродная племянница Варвары Петровны, Мавра Тимофеевна Сливицкая, бывшая замужем за профессором харьковского университета Артюховым. В доме жили часто сменяемые гувернантки из иностранок, учителя и учительницы музыки для меня.

Приживалок при мне у Варвары Петровны никогда не было. Да она и не принадлежала к числу тех барынь, которые могли довольствоваться подобострастием людей, обязанных ей куском хлеба. Ее властолюбие и требование поклонения ей простирались не на одну ее семью и не на один ее крепостной люд. Она властвовала над всем, что окружало ее и входило в какие-либо сношения с нею, и при этом она обнаруживала в себе редкую и часто непонятную нравственную силу, покоряющую себе даже людей, не обязанных ей подчиняться. Иногда достаточно было ее взгляда, чтобы на полуслове остановить говорящего при ней то, что ей не угодно было слушать. При ней своего мнения, несогласного с ее, никто высказывать и не смел. Один только Иван Сергеевич, ее любимец, и то в самых мягких, почтительных выражениях, скорее с мольбой, чем с осуждением, высказывал ей свои желания и соболезнования.

Гнет крепостного права, в особенности тяготевший в доме его матери, скорбно отзывался в душе столь известного по доброте своей Ивана Сергеевича, и ему было тем тяжелее, что бороться он отнюдь не мог. Доброта его, однако, иногда и без всякой борьбы подчиняла волю даже и Варвары Петровны. При нем она была совсем иная, и потому в его присутствии все отдыхало, все жило. Его редких посещений ждали, как блага. При нем мать не только не измышляла какой-нибудь вины за кем-либо, но даже и к настоящей вине относилась снисходительнее; она добродушествовала как бы ради того, чтобы заметить выражение удовольствия на лице сына. И какой это был нежный и любящий сын в тот год, как я начала его помнить! Чувства его к матери несколько изменились впоследствии, на моих еще глазах. Причины такой перемены выяснятся сами собою из дальнейшего. В начале же 1838 года, или в конце 1837, когда Варваре Петровне сделали весьма серьезную операцию, я из уст очевидцев слышала, какими нежными заботами он окружал мать, как просиживал ночи у ее постели.

Весь 1838 год, по болезненному состоянию Варвары Петровны, мы жили совсем уединенно. Ежедневными посетителями были Арендт и Громов, доктора-знаменитости того времени. Весьма часто навещали нас Родион Егорович Гринвальд, бывший товарищ покойного Тургенева-отца, и Василий Андреевич Жуковский, которого я тогда очень не любила за то, что почти к каждому его приезду я должна была выучивать стихи из его "Ундины" и декламировать перед ним. При этом я обнаруживала самую черную неблагодарность, так как он привозил мне всегда великолепные конфеты, а я, уничтожая их, тем не менее соображала своим пятилетним разумом, что за них придется опять вызубрить со слов самой Варвары Петровны несколько стихов из "Ундины".

С Иваном Сергеевичем в это время мы были в величайшей дружбе. Он очень любил меня, играл со мной, бегал по огромной зале, носил меня на руках, и сам еще был так юн, что не прочь был, не ради одной моей забавы, но и для собственного своего удовольствия, и бегать и школьничать. Одно из наших общих с ним школьничеств я живо помню.

Он почему-то тогда усиленно занимался греческим языком (Занятия Тургенева греческим языком в Петербурге зимою 1838 г. были подготовкой к университетским занятиям в Берлине. Он "мечтал давно" об этой поездке и тщательно к ней готовился. "В доказательство того, как недостаточно было образование, получаемое в то время в наших высших заведениях, приведу следующий факт: я слушал в Берлине латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бöка, а на дому принужден был зубрить латинскую грамматику и греческую, которые знал плохо",- вспоминал он в 1868 году. (И. С. Тургенев, "Вместо вступления" к "Литературным и житейским воспоминаниям".)). Каждое после-обеда кто-то приходил к нему и, к великому моему огорчению, в эти часы вход в его комнату мне воспрещался. Я только за дверью слушала какие-то непонятные звуки, выделываемые то голосом Ивана Сергеевича, то голосом его учителя или товарища. Но в изучении Аристофана и мне пришлось принять участие. Однажды он вздумал научить меня лягушечьему греческому языку (как он сам выражался). Познания мои заключались в том, что он заставил меня заучить следующие звуки: "Бре-ке-ке-кекс-коакс-коакс" (Благодаря знакомому мне классику, я убедилась, что память мне не изменила нисколько. Звуки, которыми мы так забавлялись с Иваном Сергеевичем, повторяются в комедии Аристофана "Лягушки" (прим. В. Н. Житовой).). Получив эти сведения из квази-греческого языка, я была ставлена им на стол, причем он придавал мне какую-то, вероятно, классическую позу с весьма вытянутой рукой, и заставлял меня повторять заученное, сначала протяжно, почти торжественно, а потом очень быстро и самым тонким, визгливым голосом. При этом мы оба заливались таким громким смехом, что представление наше часто обращало на себя внимание Варвары Петровны, выходившей нас унимать: "Finissez donc, Jean, vous gâtez la petite, vous en ferez un virago!" (Перестань, Иван, ты портишь девочку, ты делаешь ее разбойницей!).

Иногда же, в момент наших самых шумных увлечений при представлении выходила нас укрощать главная камер-фрейлина maman (маменьки.). Входила эта особа неслышною поступью, но строго и внушительно произносила: "Мамашенька приказали вам перестать!" Мы умолкали, и в мое утешение Иван Сергеевич сажал меня к себе на плечо и торжественно носил меня по комнате.

Все это происходило в то время, когда Иван Сергеевич был совсем юноша. Тогда он еще смеялся тем беззаботным, раскатистым смехом счастливого человека, и смех его был иногда так громок, что мать весьма строго и серьезно останавливала его: "Mais cesser donc, Jean, c'est même mauvais genre de rire ainsi. Qu'est ce que ce rire bourgeois!" (Перестань же, Иван, даже неприлично так хохотать. Что за мещанский смех!).

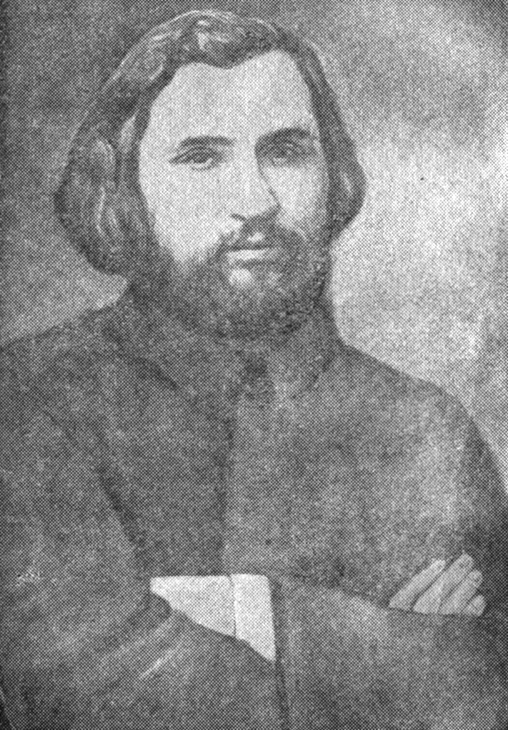

И. С. Тургенев. Акварель работы К. Горбунова. Берлин, 1838 г.

Часто после Варвара Петровна вспоминала этот его "мещанский смех", но я такого смеха по возвращении его из Берлина уже не слыхала. Говорят, он был очень веселый собеседник, т. е. именно веселый. Дома же я очень редко видала его таким.

День отъезда Ивана Сергеевича за границу я помню очень живо. Утром ездили мы все в Казанский собор, где служили напутственный молебен. Bapвара Петровна сидела все время на складном кресле и горько плакала. На пароход провожали его: мать, Николай Сергеевич и я. На обратном пути с пристани, когда Варвару Петровну посадили в карету, с ней сделался обморок.

Несколько дней спустя мы уехали в Спасское. Там получались письма от Ивана Сергеевича, служился благодарственный молебен за избавление его во время пожара на пароходе (Русский пароход "Николай", на котором Тургенев ехал за границу, сгорел в ночь на 19 мая 1838 г. в море около Травемюнде. См. об этом воспоминания И. С. Тургенева, написанные им в 1883 году: "Пожар на море".), и наконец был прислан из Берлина его портрет (Акварельный портрет И. С. Тургенева, писанный крепостным художником К. Горбуновым в 1838 г. в Берлине, впервые воспроизведен в январской книжке "Вестника Европы" за 1884 г. В декабре 1850 г., после смерти В. П. Тургеневой, портрет этот подарен был Тургеневым В. Н. Житовой. В настоящее время хранится в Государственном Литературном музее в Москве. См. стр. 29 настоящей книги.), рисованный акварелью (Копия с этого портрета помещена в январской книге "Вестника Европы" 1884 г., а оригинал хранится у автора воспоминаний (прим. В. Н. Житовой).). Сходство было поразительное. И теперь помню свой крик детского восторга: "C'est Jean!" (Это - Иван.), когда мне показали портрет. Варвара Петровна не расставалась с ним. Он всегда стоял на ее письменном столе, и когда она ездила по деревням или на зиму в Москву, она всегда собственноручно укладывала его в свою дорожную шкатулку. Она очень грустила в разлуке с сыном. У меня хранится и теперь ее альбом, помеченный 1839 и 1840 годами. Выписываю из него несколько строк, выражающих ее любовь к сыну и ее тоску по нем.

"1839. A mon fils Jean. C'est que Jean c'est mon soleil à moi, je ne vois que lui et lorsqu'il s'eclipse, je ne vois plus clair, je ne sais plus ou j' en suis. Le coeur d'une mère ne se trompe jamais et vous savez, Jean, que mon instinct est plus sûr que ma raison" (Сыну моему Ивану. Иван - мое солнышко. Я вижу его одного и, когда он уходит, я уже больше ничего не вижу и не знаю, что мне делать. Сердце матери никогда не ошибается и ты знаешь, Иван, чувство мое вернее рассудка.).

И. С. Тургенев. Портрет художника Лями (масло)

Где-то я прочла, что Варвара Петровна оставила сыну свой дневник. В 1849 году летом в Спасском, в цветнике против окон того самого Casino, имя и место которого сохранились и при Иване Сергеевиче, весь дневник и вся переписка Варвары Петровны были, по ее приказанию и в ее присутствии, сожжены, и я лично присутствовала при этом.

В 1849 и 50-м году она продолжала писать свой дневник карандашом (Приехав в Москву после смерти матери, Тургенев писал Полине Виардо 5 декабря 1850 г.: "Мы нашли дневник, писанный карандашом и относящийся к последним месяцам ее жизни". Через три дня он писал ей же: "С прошлого вторника у меня было много разных впечатлений. Самое сильное из них было вызвано чтением дневника моей матери. Какая женщина, мой друг, какая женщина! Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Да простит ей бог все. Но какая жизнь! Право, я совершенно потрясен". ("Вестник Европы", 1911, август, стр. 195-196).) и на отдельных листках. Спустя несколько дней после ее смерти листки эти Николай Сергеевич принес в кабинет покойной, затворил двери и прочел их громко. Слушателями были: его жена, Иван Сергеевич, и я. Где эти листки теперь, не знаю, но помню их содержание и думаю, что Иван Сергеевич никогда бы не захотел предать их гласности.

Бывают в иных семьях происшествия, остающиеся навсегда в памяти всех ее членов и близких к ней. Такого рода происшествием был пожар большого Спасского дома. Он сделался эрой в тургеневской семье, и потому обыкновенно говорили так: - это было до пожара, это было после пожара.

Случился пожар 3-го мая 1839 года.

Николай Сергеевич, старший сын Варвары Петровны, служивший в военной службе, был в этом году назначен ремонтером. Проездом в Лебедянь он заехал на несколько дней к матери, и в ночь пожара должен был отправиться в путь.

По случаю отъезда Николая Сергеевича ужин велено было подать ранее обыкновенного. В 9 часов старый буфетчик, Антон Григорьевич (Известный в "Муму" под именем дядя Хвост - человек замечательной трусости (прим. В. Н. Житовой).), уже накрыл на стол и вдруг несколько минут спустя вошел с корзинкой и начал в нее обратно класть со стола все серебро - вилки ножи и ложки.

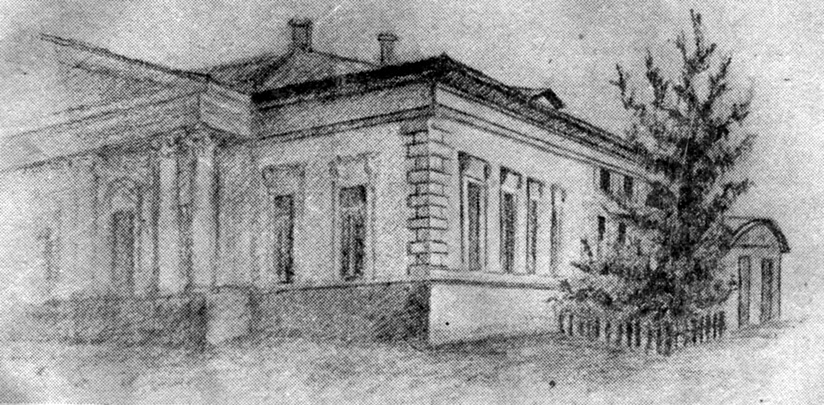

Главный усадебный дом в Спасском-Лутовинове. С картины Я. Полонского (1881 г.)

- Что ты делаешь, Антон? - спросила Варваре Петровна,- ты пьян?

- Никак нет, сударыня, кушать нельзя-с.

- Как нельзя...- Но восклицание Варвары Петровны сопровождалось необыкновенным светом, озарившим всю комнату.

- Что это - молния?

В эту минуту вбежал Николай Сергеевич.

- Maman, бери деньги, бриллианты, все ценное; мы горим!

- Так это пожар? - все еще не верила Варвара Петровна.

- Да, да, скорей, maman,- торопил ее Николай Сергеевич. Я бросилась к Васильевне, а он выбежал из комнаты.

Оказалось, что первым загорелся левый флигель дома, где жила весьма старая и безногая уже старуха, нянюшка Варвары Петровны, Наталья Васильевна, та самая, которая способствовала побегу ее из дома вотчима.

В тревоге пожара все забыли о бедной старухе, один Николай Сергеевич вспомнил и поспешил ей на помощь. Вот что представилось глазам нашим, когда Варвара Петровна, держа меня за руку, вышла из загоравшегося уже дома: флигель был весь в огне, а с крыльца Николай Сергеевич выносил несчастную Наталью Васильевну.

- Ангел ты мой! спаситель ты мой! - кричала она: - брось ты меня! сам сгоришь, брось, батюшка!

Но подвиг Николая Сергеевича окончился благополучно: почти из пламени удалось ему спасти несчастную.

Старушка жила еще несколько лет после, и любимым ее рассказом всегда был рассказ о том, как "ангел- барин ее, ни на что ненужную старуху, вынес на своих барских ручках из огня и не дал ей помереть мученической смертью без покаяния!"

Когда мы вышли из дома, Варваре Петровне подали кресло, и она села возле паперти, и все, что выносилось из дома, клали возле нее. Спасать барское имущество явилось много охотников, но многие при этом не забывали и себя: так, один из крестьян совсем было унес шкатулку с двадцатью тысячами казенных денег, вверенных Николаю Сергеевичу на покупку лошадей.

1839-й год, кроме пожара, остался памятным в семье Тургеневых и в другом отношении. В этот самый год возникла любовь Николая Сергеевича к Анне Яковлевне Шварц (впоследствии жене его) и сблизила их вследствие того же самого пожара: Николай Сергеевич спас нянюшку матери из пламени, а Анна Яковлевна храбро вырвала из рук крестьянина похищенную им шкатулку с 20-ю тысячами. Воспользовавшись суматохой, вор успел убежать довольно уже далеко за чугунную ограду Спасской усадьбы. Анна Яковлевна догнала его, отняла у него шкатулку, и с этой, довольно тяжелой, ношей бросилась обратно к месту, где сидела Варвара Петровна, и тут же упала почти без чувств.

Много лутовиновского добра погибло в этот день. Почти все фамильные портреты сгорели, многое было разграблено: наружная лестница кладовой, в которой хранились драгоценные сервизы китайского и севрского фарфора и все серебро, была забыта, а потому и уцелело всего этого весьма мало.

Впоследствии, при расчистке пожарища, найдено было несколько слитков почерневшего серебра. Слитки эти приняли весьма причудливые формы и стояли потом в виде украшений на письменном столе Варвары Петровны.

Дом горел долго, и долго сидели мы около паперти. Когда крыша дома наконец рушилась, Николай Сергеевич подъехал к нам с фаэтоном, запряженным парою лошадей, усадил в него мать и меня и сам повез нас в Петровское, деревеньку версты за полторы от Спасского место рождения Варвары Петровны.

В то время маленький петровский домик уже давно был обращен в богадельню, где оканчивали свой век пять или шесть старушек разного звания. И Варваре Петровне пришлось теперь из своего богатого роскошного Спасского дома переселиться на время в жилище ею же призреваемых бедных.

В зале этого домика, в единственной незанятой комнате, был один только диван. С нежной заботой уложила меня Варвара Петровна на него, уверяя меня, что пожара больше не будет, и положила возле меня мою куклу, каким-то образом уцелевшую в моих руках.

Один правый флигель дома не сгорел, и потому немедленно было приступлено к отделке его для жилья. сделано было к нему несколько пристроек, так что соединении с уцелевшей каменной галереей, обращенной в библиотеку, помещение сделалось довольно просторное, и флигель получил даже название дома.

Когда Спасское, по смерти Варвары Петровны, перешло во владение Ивана Сергеевича, он проводил там почти каждое лето, и наружный вид дома нисколько не изменился до последнего времени (И. С. Тургенев владел Спасским-Лутовиновым после своей матери в течение 33 лет. Из них он живал в Спасском в летнее время, или хотя бы навешал это имение летом, только 17 раз. Дом в Спасском был заново отделан по распоряжению писателя весною 1881 г. к приезду поэта Я. П. Полонского, гостившего там с семьей. После смерти Ивана Сергеевича Спасское перешло по наследству к его дальней родственнице по матери О. В. Галаховой. Дом Спасской усадьбы сгорел в 1906 г.).

Когда мы в первый раз взошли в так называемый новый дом, меня поразила простота его внутренней отделки, и я долго вспоминала нашу малую гостиную старого дома с картинами на стенах вместо обоев и с роскошною мебелью, обтянутою желтой кожей. Спинки диванов и кресел этой мебели были черного дерева с украшениями бронзовой лепной работы. Украшения имели символический характер: целая вереница амуров и львов. Каждый амур вел за собой льва на цепи, перевитой цветами. И все это сгорело. Уцелело одно только огромное зеркало, да и тому, по громадности его, в новом доме места не нашлось. Оно было перевезено в Москву и до самой кончины Варвары Петровны помещалось в зале, где часто по красоте и величине своей было предметом удивления гостей. В последний раз видела я это зеркало уже после смерти Николая Сергеевича в доме г-жи Маляревской, племянницы жены Николая Сергеевича.

Прежде чем перейти к воспоминаниям о моей дальнейшей жизни в доме Варвары Петровны, позволю себе небольшое отступление. Некоторые рассказы о матери Тургенева, помещенные в журналах и газетах по смерти Ивана Сергеевича, вынуждают меня несколько остановиться на образе жизни Варвары Петровны и характере ее. Надеюсь, мои воспоминания уяснят его более и снимут с Варвары Петровны ту тень почти карикатурной эксцентричности, которую набрасывают на нее рассказы, почерпнутые из неверных источников, от людей, не живших с нею, не знавших или не понимавших ее, рассказы, перешедшие уже в область легенд, допускающих и преувеличение и добавление собственной фантазии.

Судя по одному из подобных рассказов, надо полагать, что с 40-го года, с которого я в общих чертах, за исключением только некоторых подробностей, все твердо и ясно помню,- надо полагать, что в ином Варвара Петровна будто опростилась (как позже выражался ее сын в "Нови"), а в ином - возвысилась.

Но желания изображать из себя владетельных особ я в ней никогда и прежде не замечала. Была она барыня-помещица, правда, властолюбивая и деспотка, давала себе волю капризничать, мучить, но в ней бывали и порывы великодушия, доброты, свойственные самым гуманным людям.

Держала она себя с гордым достоинством, требовала беспрекословного повиновения своей воле, но и ласковым словом дарила нередко своих любимцев.

Необыкновенно хладнокровно переносила она всякие материальные потери: пожар Спасского был великим убытком, но ни вздохов, ни стенаний от нее не слыхали (6 мая 1839 г. Варвара Петровна сообщала сыну из Мценска: "Когда я, слабая, больная женщина, без всяких приготовлений увидела, сидя на патэ в гостиной в 10 часов вечера, сыплющиеся на сад искры и вдруг озарившее зарево до самого Петровского, увидела, не слыхав прежде, что пожар на дворне, то тебя, мужчину, не имею, кажется, нужды долго приготовлять и могу прямо сказать... дом Спасский сгорел и обрушился... Спасское сгорело..." (И. Малышева, "Письма матери". Тургеневский сборник, изд. "Огни", Птр., 1915, стр. 44).). Однажды потонуло на перегруженных барках тысяч на сорок хлеба - она и бровью не повела. Комнат своих она "апартаментами" не называла, и, кроме пристройки, прозванной "Casino", остальные ее комнаты назывались самыми простыми именами. Внутренние комнаты были: спальня, уборная и гардеробная. Вход в эти покои дозволялся из женской прислуги ее главной горничной и двум ее помощницам; из мужской - только крепостному доктору Порфирию Тимофеевичу. И когда она была нездорова, то входил тоже туда дворецкий, главный конторщик и повар для приказа.

Сыновья входили к ней иногда в спальню, но предварительно спросясь, потому что Варвара Петровна была всегда необыкновенно чопорна и в туалете, и в обращении. В беспорядке она никому никогда не показывалась и даже больная в постели надевала нарядные négligé (утреннее платье.). Смолоду она, говорят, была дурна, но как старушку я ее знала почти красивою, всегда прекрасно, изящно одетою: чепчики из дорогого тюля, с густой оборкой и кокетливым цветным бантом сбоку. Капоты ее были причудливых, но изящных фасонов, а иногда даже такие оригинальные, что надо было быть именно такой "grande dame" (знатной дамой.), как она, чтобы быть при этом всегда distinguée (изысканной.), красивой и изящной.

Штат ее личной домовой прислуги был многочисленный, человек сорок, но никаких необыкновенных названий никто не носил. Был дворецкий, буфетчик, камердинер, конторщики, кассир, поверенный по делам, были и мальчики - но не "казачки" и без сердец на груди. Обязанность их состояла в том, что они стояли по дежурству у двери и передавали приказания барыни, или были посылаемы позвать кого-нибудь. Из женской прислуги одна только ее главная горничная носила название фрейлины или камер-фрейлины госпожи. Но это было в то время весьма обыкновенное название: у всех помещиц главная горничная называлась так. Остальные были: кастелянша, прачки, швеи, портнихи, пялечницы и просто девушки.

Управляющие были и немцы, и русские, и назывались своими крещеными именами, а одного из греков просто звали Зосимыч.- Позвать Зосимыча,- говаривала Варвара Петровна.

Вся ее прислуга, окружавшая ее, должна была быть грамотною, и одну даже девочку вместе со мной учили по-французски, а именно списывать с книги, потому что Варвара Петровна, читавшая только французские романы, любила делать из них выписки. Для этого собственно учили девочку французскому чтению и письму, и она должна была выписывать из книг места, отмеченные карандашом Варвары Петровны.

Почту два раза в неделю отвозил и привозил форейтор Гаврюшка. Правда, к дому он подъезжал с колокольчиком, но весьма не звонким, таким, какой я теперь каждую неделю слышу при отъезде нашей земской почты.

А возвысилась Варвара Петровна должно быть относительно лиц, допускаемых в ее присутствие. Так например, в жизнь свою я у Варвары Петровны не видала ни одного станового. Приезжали они по делу, но только в контору, при этом предварительно за версту или за полторы отвязывали колокольчик, чтобы не обеспокоить Варвару Петровну. В аристократическом доме ее для станового места не было. Я, конечно, разумею становых того времени, т. е. становых времени "Мертвых душ" и "Губернских очерков". С колокольчиком подъезжали к самому дому нашему только мценский исправник Шп-ский, которого Варвара Петровна очень любила. Уездный лекарь Петр Александрович Соколов подъезжал с колокольчиком к флигелю, потому что считался чином ниже исправника, и уже из флигеля приходил в дом.

В доме и в образе жизни Варвары Петровны соблюдался строгий порядок, все распределялось по часам. Даже голуби, которых она кормила и в Спасском, и в Москве, и те знали свой час: в 12 часов дня раздавался колокольчик, и они слетались получить свою порцию овса.

Варвара Петровна очень любила птиц, но не кур и вообще не дворовую птицу - эти пернатые имели свой птичий двор и довольно далеко от дома, чтобы своим кудахтанием и гоготанием не беспокоить ее. Птиц - канареек, чижей, щеглов и попугаев-неразлучников держала она в доме в изящных клетках.

По-русски говорила она только с прислугой, и вообще все мы тогда читали, писали, говорили, думали и даже молились на французском языке. Русские молитвы и катехизис Филарета я уже выучила, когда поступила в пансион г-жи Кноль и готовилась к экзамену. Мне тогда было 14 лет.

Утро мое начиналось с того, что я должна была, едва открыв глаза, громко произнести следующую молитву: "Seigneur, donnez moi la force pour résister, la patience pour souffrir et la constance pour persévérer" (Даруй мне, господи, силы, чтобы переносить, терпение в страдании и постоянство в стойкости.). Эти бессмысленно, машинально тогда мною повторяемые слова были как бы предреченьем к моей жизни. Много понадобилось мне силы, терпения и постоянства в стойкости.

Кроме того, я должна была каждое утро прочитывать громко главу из "Imitation de Jésus Christ" ("Подражание Иисусу Христу".) Фомы Кемпийского, и когда я была в разлуке с Варварой Петровной, она в письмах своих постоянно приказывала мне читать всякий день эту книгу.

Настолько французский язык и молитвы были у нас в употреблении, что, когда мы говели, то после "правил", читанных нам священником на дому, я читала еще молитвы перед св. причащением на французском языке.

Вскоре после пожара, а именно в конце июня, поехали мы с Варварой Петровной в Воронеж на богомолье. Проездом туда, в Ельце, на постоялом дворе, я заразилась настоящей оспой, и по этому случаю мы прожили в Воронеже около трех месяцев до моего совершенного выздоровления. Чуть ли не все воронежские доктора были приглашены лечить меня. Но жизнью и тем, что эта жестокая болезнь не оставила на мне никакого следа, обязана я уходу за мной главной камер- фрейлины Варвары Петровны, Агашеньки. Днем сама Варвара Петровна, Анна Яковлевна Шварц и еще кто- то безотлучно, попеременно сидели возле моей постели, а ночью Агафья, тогда девушка лет 20 с небольшим, ни на минуту не засыпала, чтобы не дать мне возможности тронуть лицо. Но это - малейшая из заслуг Агафьи относительно меня. Если б я описывала свою собственную жизнь, многое сказала бы я о ней, моей дорогой старушке. Я рассказала бы все, чем она была для меня, как она своим примером жены и самоотверженной матери повлияла благотворно на всю жизнь мою. Многое сказала бы я о тех жертвах, которые она приносила мне, одинокой сироте, когда после смерти Варвары Петровны я осталась одна в мире. Если не она, то пусть дети ее прочтут эти строки и еще больше полюбят ее за те муки, которые она из-за них претерпела, и за то, что в сердце ее, переполненном любовью к ним, нашлось еще место и для меня, питающей к ней самые горячие чувства любви и благодарности!

Агашенька и муж ее были самыми преданными слугами Варвары Петровны, а вместе с тем и первыми мучениками ее деспотизма. Но сыновья ее оба любили и уважали и Агафью и мужа ее, и в особенности Иван Сергеевич; до самой кончины своей он вел переписку с ними, и приезжая в Москву, уже после смерти матери, всегда вызывал к себе их, делал им щедрые подарки и требовал, чтобы даже всех детей их приводили к нему. Хотя все семейство вполне заслуживало расположения Ивана Сергеевича, но своим отношением к ним он точно хотел искупить и заставить забыть те страдания, которые они вынесли в доме его матери. Агафья Семеновна и теперь жива, а муж ее умер в 1879 году.

Агафья Семеновна, как звали ее все, 19-ти лет поступила в звание главной камер-фрейлины Варвары Петровны. В то время у всех богатых помещиков в дворне была своя аристократия, семьи которой из роду в род были более приближенными к своим господам. Такой аристократии в числе дворовых в тургеневском доме было особенно много, а во главе ее стояла Агашенька и муж ее, Андрей Иванович Поляков (По желанию детей их, в моих воспоминаниях даю этим лицам вымышленные имена (прим. В. Н. Житовой).), как секретарь и главный дворецкий. Поляков и некоторые другие, а в ом числе и Порфирий Тимофеевич Карташов, крепостной доктор Варвары Петровны, тот самый дядька, который сопровождал Ивана Сергеевича в Берлин,- все они выросли при молодых господах, при Николае и Иване Сергеевичах, не покидали их классной комнаты во время уроков и были более чем грамотные,- почти образованные люди. Порфирий Тимофеевич прекрасно говорил по-немецки, а Поляков говорил и писал по-французски, в совершенстве знал русский язык (В детские годы И. С. Тургенева Ф. И. Лобанов был его учителем. См. письмо И. С. Тургенева к дяде Н. Н. Тургеневу от 26 марта 1831 г. (Не опубликовано. Хранится в Рукописном отделе Библиотеки имени В. И. Ленина, фонд 306, кар. 2, № 160).) и даже когда-то писал стихи. Он был первым моим учителем русского языка, у него я выучилась читать и писать и четырем правилам арифметики, и во время уроков, происходивших тогда в присутствии моей гувернантки, француженки m-lle Tourniard (мадемуазель Турнийар.), он очень свободно объяснялся с нею по-французски. Все важные бумаги по имениям, все билеты и наличные тургеневские деньги были всегда под сохранением у Андрея Ивановича. На руках же у Агашеньки находились все остальные богатства Варвары Петровны. Белье, серебро, кружева, целые сундуки шитья по батисту и канве, плоды трудов так называемых кружевниц и пялечниц, которые зимою пряли тальки неимоверной тонины, а летом вышивали и плели кружева, все бриллианты, жемчуг, золотые вещи, сундуки с шалями, платками, шелковыми материями и проч.,- все хранилось под надзором честнейшей Агафьи Семеновны и предназначалось мне в приданое. Несколько лет уже состояли они при своих должностях, когда в 1842 году Варваре Петровне пришла фантазия сочетать браком своих первых по рангу и вернейших слуг. Ни тому ни другому брак этот на ум не приходил, нравились ли они друг другу - этого Варвара Петровна и не потрудилась спросить. Она этого пожелала, т. е. в переводе: приказала, следовательно, и быть тому.

Свадьба эта, однако, состоялась совсем не так, как прочие. Агашеньке была особая привилегия: ей шили приданое на деньги, подаренные ей самой Варварой Петровной, шили все в господском доме, в девичьей. В честь жениха и невесты в пристройке устраивались вечеринки, на которые собирались девушки и молодежь мужской прислуги. Пели песни, танцевали, угощались пряниками, конфетами и орехами - все на счет самой барыни, и нередко она сама выходила посмотреть на это веселье. Девичник накануне свадьбы отпраздновали а славу: соблюдены были все церемонии и обычаи, от жениха даже поднесена была невесте свадебная корзинка с лентами, духами, помадой и прочими атрибутами такого рода подарков, и все от щедрот Варвары Петровны. К венцу благословляла сама барыня образом в серебряной ризе, взятым из фамильной киоты Лутовиновых. Кроме приданого, невесте было подарено 500 рублей ассигнациями. Венчание было утром, и в зале господского дома был накрыт парадный стол, весь убранный цветами. За здоровье молодых пили настоящее шампанское, и первый тост провозгласила сама Варвара Петровна. Все эти щедроты и весь этот блеск были преддверием долгих годов мучения и горя!

Брак этот, неожиданный и по приказу, оказался однако, весьма счастливым. Оба они были умные, добрые и честные люди, и, вероятно эти хорошие качества послужили к полнейшему согласию между ними и повели их к завидному счастью в их супружеской жизни.

Когда у Агашеньки родилась первая дочь, Варвара Петровна очень заботилась о здоровье матери, дала ей время поправиться, не велела спешить ей возвратиться к ее обязанностям, но лишь только молодая мать появилась перед своей госпожей, ее встретило неожиданное горе.

- Как я рада, что ты опять при мне,- было первым словом Варвары Петровны,- без тебя все не так идет, никто мне не угодит, и я все недовольна. А теперь выбери себе в деревнях любую бабу в кормилицы своей девочке, и я ее отправлю в Петровское. При себе я ребенка тебе держать не позволю: какая ты можешь мне быть слуга с нею? ты постоянно будешь рваться к пей. Ее надо отдать кормилице, и я об этом распоряжусь.

Бедная мать остолбенела при этих словах, но возразить не дерзнула, да и смел ли кто возражать? Приговоры Варвары Петровны были безапелляционны.

Распоряжение отправить ребенка с кормилицей в ближайшую деревню было сделано, но не исполнено.

К счастью, а главное к чести всей многочисленной дворни Варвары Петровны, в ней не было наушников. Многое творилось не так, как она велела, многое от нее скрывалось, и не было случая, чтобы кто-либо донес ей том, что могло вызвать ее гнев.

Так и на этот раз: ребенок Агафьи Семеновны в деревню отправлен не был, и мать, находясь при барыне и день и ночь, сама кормила потихоньку свою девочку. Днем ее приносили окольными путями через сад во флигель, а ночью ее держали в пристройке, отделявшейся довольно большими сенями от дома, так что при растворенных дверях и окнах крики ребенка Варвара Петровна слышать не могла. Добрая моя гувернантка, мисс Блэквуд, занимала комнату в этой же пристройке часто сама вставала ночью, чтобы унять крикунью или чтобы потихоньку, почти беззвучно отворив двери, позвать мать, которая спала через комнату от спальни своей барыни.

Я раз чуть не накликала великую беду. Maman была нездорова и обедала позже обыкновенного в своей спальне. Агашенька сама прислуживала ей, а я, узнавши, что девочка в комнате англичанки моей, отправилась туда посмотреть на нее. В комнате никого не было, а в корзинке неистово кричала малютка, требовавшая свою мать. Сама я еще была настолько глупа, что вообразила, что если ее вынести на крыльцо, она утешится. Дело было летом. Я мгновенно схватила ее на руки и вышла. Крошка моя действительно на минуту умолкла, но, почувствовав обманутое ожидание, еще громче залилась. Дверь была отворена. Варвара Петровна услыхала крик.

- Что это такое? - И произнесено это было таким грозным голосом и с таким испытующим взглядом, устремленным на Агафью, что бедная мать помертвела, растерялась, не зная, что сказать. Отец же, как безумный, ринулся из дома, вырвал ребенка у меня из рук, зажал ей безжалостно рот рукою и стремглав бросился через сад во флигель. А я до того перепугалась, пришла в такое отчаяние, поняв всю необдуманность своего поступка, что даже теперь не помню, как миновала гроза. Знаю только, что долго после этого Варвара Петровна смотрела подозрительно и сурово на отца и на мать и в пристройку стала ходить каждый день.

И вот таким-то образом, постоянно в страхе и трепете, когда на крыльце, когда под дождем или на холоде, пришлось бедной Агафье выкормить трех детей. Для старших Варвара Петровна дала няньку, а меньшого постоянно приказывала отдавать любой крестьянке на прокормление. Несчастные малютки бывали больны, оставались в чужих руках, а бедная мать могла их видеть только раза два в день, когда отпускалась обедать, ужинать или пить чай. И теперь живо перед моими глазами лицо моей дорогой Агашеньки в эти ужасные годы ее жизни. Сколько раз видела я ее прекрасные, выразительные глаза, устремленные не то с мольбой, не то с укором на иконы.- За что, за что?- казалось, хотели произнести ее крепко сжатые губы.

Одна из ужаснейших драм в ее многострадальной жизни произошла после рождения ее третьей дочери.

В декабре в этот год Варвара Петровна выехала из Спасского в Москву, Агафья Семеновна должна была последовать за нею недели через две. При этом был отдан строгий приказ устроить детей в Спасском и с собой никого не привозить. Но наболевшее сердце бедной матери не могло уже перенести разлуку с такими крошечными детьми. В отчаянии своем она решила уже больше ничего не скрывать, не обманывать барыню, а взять с собой детей и открыто в этом признаться Варваре Петровне.

Зимой в декабрьские морозы привезла она их и поздно вечером подъехала к нашему московскому дому.

Варваре Петровне пришли доложить:- Обоз приехал из Спасского.

- А Агафья?

- Приехала-с,- был краткий ответ.

- Скажи ей, пусть отдохнет, а завтра утром чтобы к моему одеванию пришла.

На другой день утром, когда Варвара Петровна позвонила, на звонок ее взошла Агашенька. Никогда не видала я на ней ни прежде, ни после такого сурового, решительного лица, когда она, поцеловав у барыни руку, отошла на несколько шагов от ее постели.

- Ну, что, как приехала, что привезла? - спросила Варвара Петровна.

Агашенька молча подала реестр всех прошивок, кружев и всего сработанного в этот год пялечницами и кружевницами.

Варвара Петровна посмотрела, положила бумагу на стол.

- Хорошо, ступай! - и взяла чашку в руки.

Агафья сделала несколько шагов и остановилась у двери.

- Ступай,- повторила Варвара Петровна,- я позову.

- Сударыня,- произнесла Агафья, и голос ее дрогнул. Она тяжело дышала.

- Что тебе? - досадливо вскрикнула Варвара Петровна.

- Варвара Петровна! - продолжала Агафья более твердым, почти грубым голосом:- я привезла с собою всех своих детей... воля ваша... я не могла...

- Каких детей? Что такое ты мне сказала?

- Сударыня! - вскрикнула Агашенька и бросилась на колени,- ради самого Бога, позвольте мне их оставить здесь. Я вам буду служить, как служила, день и ночь буду при вас, только оставьте... чтобы я только знала, что они тут...

- Вон! - раздался голос Варвары Петровны.

- Воля ваша, я не уйду, делайте со мной, что хотите. Варвара Петровна! У вас у самих были дети маленькие, могут ли они без матери? Бога ради, одной вашей милости прошу, не отнимайте у меня детей! - и бедная женщина на коленях поползла к постели барыни.

- Вон!-был ей ответ.

- Я тут стояла, слезы лились у меня из глаз, и я только могла произнести: maman, maman!

- Comment osez-vous pleurer? Allez vous-en! (Как смеешь ты плакать? Пошла вон!) - обратился на меня гнев Варвары Петровны.

Я вышла, бросилась в коридор и неудержимо рыдала.

А из спальни раздавался бешеный крик Варвары Петровны. Он все усиливался, и я побежала в смежную комнату.

- Я все могу с тобой сделать, я тебя на поселение сошлю, детей твоих я сейчас в воспитательный дом отправлю!- слышалось из спальной.

- Хоть в Сибирь, хоть на поселение, а с детьми... детей нельзя... я не дам детей!- уже как-то бессвязно лепетала Агафья, все стоя на коленях.

Варвара Петровна сильно позвонила и закричала: - Девушки!

На зов ее взошли две горничные.

- Возьмите ее, выведите ее, тащите! - приказывала барыня.

Но в эту минуту Агафья уже ничего не сознавала, она была точно в исступлении.

Горничные взяли ее под руки, но она быстро встала на ноги, рванулась от них, и за ее рыданиями и за движением горничных я расслышала только слова: - Звери... и те своих детей...

- Молчать! - крикнула Варвара Петровна,- я тебя в часть велю отправить, ты у меня в остроге сгниешь!

- Куда хотите, а я их лучше задушу своими руками, а не отдам,- что им без матери!

- В часть, в часть, вон! - почти с пеной у рта кричала Варвара Петровна.- Что же вы?

Агафья все стояла, а призванные горничные точно окаменели.

- Агафья Семеновна, пойдемте,- шепнула наконец одна из них.

Несчастная женщина сделала шаг к двери, но вдруг опять повернулась лицом к барыне. На ее добром лице, в ее прекрасных глазах сверкнула злоба, и раздался уже опять звенящий, твердый голос:

- Были мы вам, сударыня, с мужем верные, усердные слуги, а теперь из-под палки мы не слуги!

Тут я увидала ужасную сцену. Варвара Петровна захрипела, бросилась с постели, одной рукой схватила Агафью за горло, а другою точно силилась разорвать ей рот, но тут же отпустила, почти упав на ближайшее кресло: с ней сделался нервный припадок.

Агафья вышла, стоявшие тут горничные уложили свою барыню на постель. Взошел доктор Порфирий Тимофеевич с лавровишневыми каплями.

Долго отпивалась Варвара Петровна каплями и померанцевой водой, и наконец был призван главный конторщик Леон Иванович (деверь Агафьи и дядя гонимых детей).

Заложив руки за спину, явился он перед лицом башни.

- Напиши приказ,- произнесла Варвара Петровнa,- здесь!

Конторщик вышел и через несколько минут принес бумагу, чернила и перо и под диктовку самой госпожи тал писать на комоде, стоявшем тогда в спальне Варвары Петровны и который в настоящую минуту у меня перед моими глазами, следующее (В отрывке из неоконченного романа, появившегося в печати под заглавием "Собственная господская контора", И. С. Тургенев упоминает Л. И. Лобанова: "В Собственной господской конторе постоянно заседал секретарь барыни Левон Иванов или, как его называла Глафира Ивановна, Léon. (Его в молодости выучили французскому языку и он довольно свободно на нем изъяснялся). ("Московский вестник", 1859, № 1, стр. 8).):

"В московскую домовую контору

Приказ.

Сегодня же, на подводах, приехавших вчера из Спасского, отправить обратно в Спасское Агашкиных трех детей. Для сопровождения их приказать собраться в дорогу Александре Даниловой, и о прибытии их на место немедленно известить меня".

Затем следовала подпись самой Варвары Петровны.

- Исполнить! - подтвердила она словесно.

Конторщик вышел.

Когда потом я явилась по зову Варвары Петровны, и она увидела мои заплаканные глаза, на меня посыпались ее упреки:

- Тебе всякая холопка дороже матери! Ты должна плакать о том, что меня не слушаются, до истерики меня доводят, беспокоят меня неповиновением, а ты о холопке да о холопских детях плачешь. Ты была и будешь бесчувственная тварь! Ты рада, когда меня терзают, ты не жалеешь, не любишь меня... я больна... а ты о холопке... в тебе ни любви, ни привязанности ко мне нет...

И опять истерика, опять доктор, капли, а я уж со всем была сбита с толку и пришла в отчаяние, что опять растроила maman своими слезами: и Агашеньку жаль, и точно сама себя в чем-то виноватой чувствую.

Наконец, прогнанная в наказание из спальни с глаз долой за свою неблагодарность и нечувствительность, я бросилась в девичью и на груди своей доброй, дорогой Агашеньки выплакала свое горе.

Но насколько было полно любви сердце этой прекрасной женщины! При всем своем горе, у ней нашлись слова утешения и ласки для меня.

На другой день утром, когда Агашенька пришла меня одевать в комнате, смежной со спальней Варвары Петровны, я взглянула ей в глаза - и мы без слов поняли друг друга. На мой немой вопрос я прочла в ее глазах ответ. Дети не были отправлены. Она кивнула мне головой и рукою указала на флигель. Я вздохнула свободно.

При доме Лошаковского на Остоженке был большой флигель для помещения дворни. Поляков, как дворецкий, имел отдельную комнату, и в этой-то комнате прожили и зиму и весну бедные три девочки, взаперти, без воздуха, но все же около матери и отца, которые урывками хотя несколько раз в день могли видеть их.

Часто бегала я туда. Меня всегда пускали потихоньку от maman посмотреть на них.

Бывало все три сидят на полу, в розовых сарпинковых платьицах, возле них обломки кое-каких игрушек, и на личиках улыбка удовольствия при моем приходе. Все они и теперь живы и с тою же радостной улыбкой встречают меня, когда мне, хотя и редко, приходится видеть их.

Не мало мучения было с ними, когда настали весенние, красные дни: старшая девочка была уже особа с некоторым смыслом и упорно просилась гулять. Выпускали их, точно маленьких зверей из заточения, в те часы, когда Варвара Петровна почивала, остальное же время держали их под замком и часто слышала я опасения Агашеньки: - Помилуй бог, выскочат! Увидит!

Так жили бедные дети, и никогда Варвара Петровна об этом не знала. Но впоследствии об этом узнал Иван Сергеевич, и его расположение ко всей семье еще усилилось.

О том, как Поляковы обожали своего доброго "барина", свидетельствуют их письма ко мне, в которых они мне говорят о каждом своем свидании с ним, о каждом письме, полученном от него.

Я нарочно ездила к сыну Полякова, чтобы получить от него все письма Ивана Сергеевича, но к несчастию ничего не нашла. Письма между 52-м и 54-м годом были сожжены его отцом, а остальные матерью по смерти мужа.

Андрей Иванович Поляков пользовался до самой смерти своей полнейшим доверием обоих сыновей Тургеневых и особенною любовью Ивана Сергеевича. И сама Варвара Петровна была вполне убеждена, что вернее его и его жены она слуг не имела. Но это усиливало только постоянное ее стремление мучить тех, кто лучше и кто ближе к ней. Из всех гонений, которые претерпели они оба, я только рассказала, что выстрадали отец и мать из-за детей своих. Я еще буду говорить о них после. И всегда на долю их выпадали одни страдания и муки за неуклонную их преданность своим господам.

Теперь возвращаюсь к нашей поездке в Воронеж.

Почти в конце августа 1840 г., когда доктора решили, что меня можно выпустить на воздух после оспы, выехали мы из Воронежа, заехали на несколько дней в разрушенное и еще неустроенное Спасское и переселились в Москву.

Там у Варвары Петровны был собственный дом на Самотеке, но он был так велик, что она решила его продать. К зиме 1840 года был нанят на Остоженке дом Лошаковского, и в нем, за исключением летних месяцев и двух или трех зим, жили мы до самой кончины Варвары Петровны.

В 1840 году мне было уже 7 лет, и с этого возраста начались мои мучения за других. Во мне уже пробудилось чувство осмысленной любви и жалости к окружающим меня. Я могла уже понимать и несправедливость и жестокость, и во мне постоянно происходила смутная борьба между любовью к maman и жалостью к тем, на кого она простирала свой гнев. Оплакивала я всех, но ей не смела даже взглядом выразить чувства, волновавшие меня. Самой же мне жилось хорошо. Любила меня Варвара Петровна и баловала, говорят, даже больше, чем сыновей своих в детстве. Наряжала меня роскошно, все было из магазина Salomon (Саломон) - знаменитости тогда. Куклы и игрушки мои возбуждали зависть моих маленьких гостей. Самые лучшие детские книги высылались мне Николаем Сергеевичем из Петербурга. Мучением же назвать нельзя заслуженные и незаслуженные иногда выговоры и наказания за детские проступки. Самым жестоким наказанием была ссылка в угол, где мне ставили стул, на котором я должна была, по мере вины, просидеть 2 или 3 часа, а иногда и более.

Дом бывш. Лошаковского на Остоженке в Москве, где в 1840 -1850-гг. жил у матери И. С. Тургенев. Рисунок А. А. Андреевой

Если же мне случалось очень уж прогневать maman, то она меня обрекала на ссылку в оранжерею или зимний сад, где я должна была точно так же просидеть неподвижно весь день, и тогда я получала за обедом только 3 блюда и лишена была пирожного.

Мне было 17 лет, когда умерла Варвара Петровна, и характер во мне тогда еще не довольно окреп для столкновения или борьбы за свою личную жизнь и свободу. Чем бы все это кончилось, проживи она больше - не знаю, но в последний год и во мне стали проявляться проблески явного протеста в защиту гонимых, а этого Варвара Петровна ни от кого не терпела.

Замечательная черта была в характере Варвары Петровны: лишь только она замечала в ком-нибудь из прислуг некоторую самостоятельность, признак самолюбия или сознание своей полезности, она всячески старалась того унизить или оскорбить, и, если, несмотря на это, тот, на кого направлялись ее преследования, смиренно их выносил, то опять попадал в милость; если же нет, то горько доставалось за непокорность.

В доме было даже техническое название для такого- рода испытаний. Говорили: "барыня теперь придирается к Ивану Васильеву"; или: "это было тогда, когда барыня придиралась к Семену Петрову"; или: "а вот увидите, станет уж барыня придираться к Петру Иванову - очень смело стал он с ней говорить".

И вот настала раз такая эпоха "придирания" к дворецкому, Семену Кирилловичу Тоболеву.

То был весьма красивый брюнет лет тридцати со всей походкой и манерой слуги самого аристократического покроя. По званию своему он чаще других имел случай разговаривать с барыней о разных домашних делах.

Заметила Варвара Петровна, что при некоторых ее предположениях о покупках для дома, при назначении кого-либо в одну из должностей при доме, Семен иногда возражал и говорил с ней довольно смело. Этого было достаточно:барыня начала "придираться" к своему любимцу дворецкому. В день несколько раз его призывала то за тем, то за другим, и всякий раз выражала ему свое неудовольствие, без всякой с его стороны вины. Но Семен был не из терпеливых и в дворне слыл гордецом.

Увидя себя предметом гонений, Семен хотя и не возражал и ни слова не говорил в свое оправдание, но лицо его показывало, что он только крепился, и кончилось асе это для него очень, печально.

За обедом Семен стоял за креслом барыни, а перед ее прибором стоял небольшой графин с водою, которая называлась "барынина вода".

Когда Варвара Петровна произносила слово: "воды! (Пить мне!) - дворецкий должен был налить ей воды из этого графина. Составив себе план атаки против Семена, Варвара Петровна всякий раз, как только подносила стакан к губам, находила в воде разные недостатки: то мутна, то холодна, то тепла, то с запахом.

Так продолжалось несколько дней сряду. Семен брал графин со стола и через несколько минут являлся, по- видимому, с другою водою. Варвара Петровна пила молча. Но на другой день опять то же: опять - воды! опять - нехороша. Дворецкий брал воду и приносил другую.

Так и в тот достопамятный день Варвара Петровна поднесла стакан к губам, оттолкнула его и, обратясь лицом к Семену, спросила:

- Что это такое?

Молчание.

- Я спрашиваю: что это такое?

Опять молчание.

- Добьюсь я, наконец, хорошей воды? - И мгновенно стакан с водою был брошен почти в лицо дворецкого.

Семен побледнел, взял со стола графин и вышел. Через несколько минут он вернулся и в чистый стакан налил барыне воды.

- Вот это вода! - сказала Варвара Петровна и отпила более полстакана.

Тогда Семен, бледный, с дрожащими губами, сделал несколько шагов вперед, стал перед образом, перекрестился широким крестом и сказал:

- Вот ей-богу, перед образом клянусь, я ту же воду подал, не менял!

Сказав это, он обернулся лицом к госпоже своей и посмотрел ей прямо в глаза.

Как ни мала я еще тогда была, но у меня замерло сердце. Я уже понимала, что так maman противоречить нельзя.

Прошло несколько секунд страшного молчания.

Варвара Петровна вдруг, встав с кресла, сказала: - Вон! - и вышла из-за стола, не окончив обеда.

Все в доме притихло, словно замерло, все ходили на цыпочках, все перешептывались, а сама Варвара Петровна заперлась в своей спальне.

Как-то жутко было и мне весь день. Я и куклы свои бросила, прижалась на своей скамеечке в гостиной и все думала, что-то будет? Я Семена очень любила, мне было и жаль его и страшно.

Но день прошел. Чай мы пили без maman, боялись даже загреметь чашкой или ложечкой. В 9 часов подали мне одной ужин, и гувернантка моя через дверь тихо-тихо проговорила:

- Il est neuf heures, madame, la petite doit se coucher (Девять часов, малютке пора спать.).

Послышалось слово: entrez (войдите.). Я вошла, подойдя к Варваре Петровне, сказала свое обычное: Bonne nuit, maman, bénissez moi (Покойной ночи, маменька, благословите меня.), и, получив поцелуй и благословение, легла тут же в ее спальне, в которой всегда с нею спала, за исключением немногих годов.

На другой день я вышла гулять и, увидав на дворе Семена, залилась горькими слезами. Вместо щегольского, коричневого, с ясными пуговицами фрака на Семене была надета сермяга, а в руках у него была метла, которою он мел двор.

Из дворецкого, по приказанию барыни, он преобразился в дворника и оставался в этом звании года три или четыре, пока не заменил его совершенно случайно появившийся в штате Варвары Петровны знаменитый ее немой дворник Андрей, описанный в "Муму" под именем Герасима.

Обе зимы 1840 и 1841 года жила Варвара Петровна в Москве, поддерживала знакомства, у ней были назначенные дни для приема и для вечеров. Сама она тоже изредка ездила по вечерам играть в карты к знакомым.

Сын ее Николай Сергеевич приезжал из Петербурга повидаться с матерью, по сильно подозреваю я, что в Москву его больше привлекала любовь к Анне Яковлевне, которая продолжала жить у нас. Варвара Петровна, от глаз которой ничто ускользнуть не могло, замечала все, но значения этому она никакого не придавала. А сын, конечно, и подумать не смел просить согласия на брак. Вдруг зимою 1841 года Анна Яковлевна у нас исчезла. Как это совершилось, никто не знал, да, если кто и знал, то говорить об этом не смел. Варвара Петровна даже и не удивилась и даже ничего не спросила о ней. Но с этого времени окончательно перестала высылать сыну деньги на его содержание в полку.

Николай Сергеевич вышел в отставку и поступил в министерство внутренних дел при Перовском. Сначала его жалованья доставало на житье, но когда родился сын, а через год дочь, и Анна Яковлевна очень заболела, они едва существовали на свои средства. Николай Сергеевич принужден был искать каких-нибудь занятий. Он нашел уроки французского языка, что значительно увеличило его доход.

Мать продолжала с ним переписываться, но на его робкие просьбы о пособии всегда отвечала упорным молчанием.

Как узнала она, что сын ее обзавелся семьей, долго никому из нас не было известно. Но она была вполне уверена, что они не венчаны, и надеялась, что любовь остынет и сын ее со временем сделает приличную партию.

Об этих ее надеждах свидетельствует все тот же ее альбом, сохранившийся у меня. Вот что я нашла в нем:

"А mon fils Nicolas.

Cher enfant, il court un bruit sur toi qui me cause un poignant chagrin. Vous avez pu vous laisser entraîner à un coupable penchant. Mon enfant, ne compter pas sur les promesses des passions. Elies s'évanouissent et avec elles les serments qui furent faits de bonne foi. S'il en est temps encore, renoncez a une faiblesse qui ne peut que vous entrainer a votre ruine. Je ne vous conçois pas: vous, si raisonable, vous qui connaisser si bien les devoirs de la societé et du rang ou vous êtes placé" (Сыну моему Николаю.

Милое дитя, о тебе пронесся слух, глубоко огорчающий меня. Ты дал себя увлечь преступной страстью! Дитя мое, не полагайся на обещания страстей: они исчезают, а с ними и клятвы, данные от чистого сердца. Если есть еще время, откажись от слабости, которая поведет тебя только к гибели. Я не понимаю тебя, такого благоразумного и знающего так хорошо обязанности, налагаемые обществом и твоим положением.)

В 1841 году Иван Сергеевич возвратился из-за границы (И. С. Тургенев приехал из Берлина в Петербург 21 мая 1841 г. на пароходе, поехал в Москву к матери и с нею - в Спасское.) и приехал летом в Спасское. Тут привез он свое первое сочинение "Парашу" ("Параша" не была первым сочинением И. С. Тургенева: он начал писать гораздо раньше (поэма "Стенио" написана им в 1834 г.), преимущественно стихи, и печатать их в различных журналах. Первая вещь Тургенева, попавшая в печать, была рецензия на книгу А. Н. Муравьева "Путешествие по святым местам русским" ("Журнал Министерства Народного Просвещения", 1836 г., август). "Парашу" Тургенев написал в Петербурге, в начале 1843 г. Поэма вышла отдельной книжкой (это было первое из произведений Тургенева, вышедшее отдельным изданием) во второй половине апреля того же года, за подписью Т. Л., т. е. Тургенев-Лутовинов. Из писем Варвары Петровны к сыну видно, что она не только читала "Парашу", но и очень одобряла ее. 27 мая 1843 г. она пишет: "...о "Параше" имею так много сказать, что буду писать в субботу пространнее. Спасибо, что не ударил лицом в грязь". На другой день: "По оказии пришли мне несколько книжек "Параши" и напиши, у кого в типографии ее печатали, сколько книг и почем продаются, и есть- ли в Москве". В письме от 25 июня 1843 г. она признается сыну: "В первую минуту я прочла "Парашу" без внимания. В моем же доме, как в порядочном водится, стихов русских не читают, потому и понять не могут... "Параша" мне прежде еще читаемой похвалы понравилась, и я точно вижу в тебе талант... Без шуток - прекрасно.., мило, деликатно, скромно". ("Русская мысль", 1915, XII, стр. 111, 112, 113).).

Впечатления особенного это у нас не произвело. Маленькая книга в голубой обертке валялась на одном из столиков кабинета его матери, и, сколько мне помнится, толков мало было о ней. Единственное, что из нее было извлечено и повторялось, это где-то сказанные слова: "в порядочных домах квасу не пьют". На основании этих слов, квас был изгнан со стола, к великому огорчению и прискорбию моей уважаемой гувернантки Катерины Егоровны Риттер, которая попробовала было потребовать квасу, но у Варвары Петровны требовать никто не смел, и квас подавали только в пристройке, где помещались мои гувернантки.

Радость Варвары Петровны при свидании с сыном была великая, хотя, впрочем, при встрече "ура!" никого кричать она не заставляла. Только сама она вдруг совершенно изменилась: ни капризов, ни придирок, ни гнева.

Чем это объяснить, как не обаятельностью и добротой Ивана Сергеевича, которая будто распространялась на все окружающее его. Все его любили, всякий в нем чуял своего и душой был предан ему, веруя в его доброту, которая в доме матери не смела, однако, проявляться открыто в защиту кого-либо. Но тем не менее, когда он приезжал, говорили: "Наш ангел, наш заступник едет".

Зная характер своей матери, он никогда ей не высказывал резко то, что его огорчало в ее поступках. Он знал, что этим еще больше только повредишь тому, в пользу кого будет произнесено слово защиты. И несмотря на это, Варвара Петровна при нем и для него точно перерождалась: она, не боявшаяся никого, не изменявшая себя ни для кого, при нем старалась показать себя доброй и снисходительной.

Охлаждение Ивана Сергеевича к матери совершилось позже, постепенно. Да и охлаждением этого назвать нельзя - он удалился только от нее. Борьба была невозможна, она повела бы к худшему, а видеть и молчать было слишком тяжело для его доброго сердца.

По приезде из Берлина он был необыкновенно нежен к матери. Он еще не успел вникнуть во все, творившееся дома, а прежнее, за три года отсутствия, изгладилось в его незлобивой памяти.

Те мелкие заботы друг о друге, выражающие более всего согласие и дружбу в семьях, были обоюдны. Варвара Петровна целые дни придумывала, чем бы угодить сыну. Заказывались и обдумывались его любимые кушанья, варенье, в особенности крыжовенное, любимое его, посылалось большими банками в его флигель, и надо правду сказать, что оно необыкновенно быстро истреблялось с моею помощью и с помощью разных дворовых ребятишек, которые смело подходили к окну его флигеля. Для них молодой барин был свой человек.

Кроме того, Варвара Петровна, не терпевшая собак, дозволяла Наплю, предшественнику известной у нас Дианки, постоянно присутствовать на балконе, потому только, что это была Ваничкина собака, и даже удостоивала из своих рук кормить Напля разными сластями.

С своей стороны Иван Сергеевич часто откладывал охоту, которую так любил, чтобы побыть с матерью, и когда она изъявляла желание прокатиться в своем кресле по саду (ходить она не могла), то сын не позволял лакею управлять креслом и всегда исполнял это сам.

Один из вечеров этого лета особенно был замечателен. В этот день Иван Сергеевич еще с утра отправился на охоту, а maman часов в 7 вечера поехала одна в карете осмотреть поля. Ее сопровождал только бурмистр верхом. Часу в девятом разразилась страшная гроза, одна из таких гроз, которых немного приходится кому-либо запомнить.

Я забилась в самый темный угол гостиной и плакала, потому что все в доме были в страшной тревоге. Ни барыни, ни барина молодого не было, и никто не знал, где они. Первый приехал Иван Сергеевич.

Переодевшись в своем флигеле, он прибежал в дом, не зная еще, что матери нет.

Увидя мои слезы и не зная причины их, он начал стыдить меня за то, что я боюсь грозы. А это действительно было со мною в детстве, и всегда меня за то журил Иван Сергеевич. Он брал меня к себе на колени, садился у окна и старался отучить меня от этого страха, обращая мое внимание на красоту облаков и всей природы во время грозы.

На этот раз, когда в ответ на его ласковые слова я начала еще громче кричать: - maman убило громом! Maman убило громом!- долго не мог он понять моих бессвязных слов.

- Где же маменька? - обратился он к кому-то.

- Барыня не возвращались. Они поехали кататься и не вернулись. Верховых по всем дорогам разослали,- было ему отвечено.

Иван Сергеевич бросился из комнаты.

Несмотря ни на дождь, ни на бурю, ничего на себя не накинув, побежал он на конный двор, схватил первую попавшуюся лошадь и выехал уже из ворот, сам не зная куда. Но тут же был встречен бурмистром, которого Варвара Петровна послала домой с приказанием никому ее не искать, и с известием, что она в безопасности сторожке лесника. Осмотрев поля, она вздумала поехать в лес, где ее и застигла гроза.

Долго, очень долго продолжалось наше томительное ожидание. Наконец, услыхали мы стук колес. Иван Сергеевич бросился на балкон и на руках вынес мать из кареты, донес ее до кресла, ощупывал ее платье и ноги.

- Не промокла ли ты, maman? - беспокоился он и беспрестанно целовал ее руки.- Ну, слава богу, слава богу,- твердил он,- с тобой ничего не случилось. Как я боялся за тебя: лошади могли испугаться и понести, это не выходило у меня из головы.

И опять припадал к матери и целовал ее.

Вот каковы были отношения сына к матери. И грустно, и тяжело было видеть, как они изменились впоследствии.

Для меня лично приезд Ивана Сергеевича имел тоже большое значение. Исключая счастие видеть его при моем к нему обожании, много было и других причин радоваться. Во-первых, прекращались все уроки: он утверждал, что летом детям учиться вредно. Заступался он за меня и открыто, за дело ли, не за дело мне доставалось, и еще чаще слышалось добродушное: "vous gâtez la petite" (Ты балуешь ребенка.) из уст Варвары Петровны. Но лучше всего было у нас. с ним послеобеденное время, когда maman уходила отдыхать в свою спальню. Иван Сергеевич ложился тоже на патэ.

Такого рода мебели теперь, я думаю, уже нигде не встретишь, но в Спасском тогда эта четырехугольная громада, вышитая по канве какими-то причудливыми арабесками, занимала всю середину небольшой гостиной нового дома.

И вот на эту-то громаду ложился Иван Сергеевич, причем его ноги все же на нем не умещались и, по крайней мере, аршина на полтора вытягивались в пространство. Он ложился, а меня сажал возле себя и тут рассказывались сказки.

Рассказывала, однако, я, а не он. И до сих пор не пойму, как не надоела я ему весьма частым повторением все одной и той же моей тогда любимой сказки "Голубой фазан". Иногда я расказывала и другие, но он, верно, заметил, что я эту люблю более других, и даже притворялся (как я после это сообразила), что и сам ее любит и забывает некоторые подробности из нее. И все это, чтобы доставить удовольствие ребенку!

Но до укладывания и усаживания нашего на знаменитый патэ происходили иногда хищнические наши набеги на бакалейный шкаф. А в Спасском этот шкаф имел историческое значение.

К дому примыкала уцелевшая от пожара каменная галерея. В ней помещалась библиотека, а с левой стороны, при входе в нее, стоял огромный шкаф, находящийся в ведении старика-камердинера покойного отца Ивана Сергеевича. Михайло Филиппович, так звали его, был оставлен после смерти барина своего на покое и на пенсии. Чтобы дать ему какое-нибудь дело, ему отданы были ключи от библиотеки и от шкафа.

Упоминая о библиотеке, замечу, что Иван Сергеевич, говоря о своем первом знакомстве с русской литературой (И. С. Тургенев познакомился с творениями Хераскова в детстве при содействии одного из дворовых своей матери - Леонтия Серебрякова.) через камердинера матери, говорил, вероятно, об этом самом Михайле Филипповиче, потому что, когда я уже была постарше, я часто и, разумеется, потихоньку от maman выпрашивала у старика французские книги для чтения. Он, бывало, отчаянно махнет руками (его привычный жест) и скажет:

- Эх, барышня! Все-то вы французские книжки читаете, ну что в них? Вот вы бы Хераскова почитали: книжка хорошая!

Но я выше m-me де Жанлис и переводов мисс Радклифф ничего тогда не находила.

Михайло Филиппович был очень глух и, хотя в то время мы никто этого не замечали, несколько помешан. Его странности, его характер и впоследствии трагическая смерть вполне это доказали.

Помешательство его совершалось постепенно, вследствие его глухоты и наклонности к уединению после смерти своего барина. Но видно было, что пережил он много такого, что с горечью таилось в его душе. Оглох он с 14 декабря 1825 года, кажется, вследствие контузии. Как и почему - об этом иногда говорилось шепотом и полусловами. Но один разговор, свидетельницей которого я была, доказывает истину этого предположения.

У покойного Сергея Николаевича Тургенева был друг и сослуживец Родион Егорович Гринвальд. Гринвальд всегда и после оставался другом Тургеневского семейства. При мне раза четыре приезжал он из Петербурга в Спасское и почти всегда в сентябре месяце, потому что был страстный любитель псовой охоты. Проживал он у нас в Спасском неделю и больше. Варвара Петровна делала все возможное, чтобы угостить и потешить своего дорогого гостя; сама выезжала в карете, чтобы следовать за охотой, на известных пунктах ожидала охотников, приглашенных соседей, с роскошным завтраком и прочими угощениями.

В один из своих приездов Гринвальд вместе с Варварой Петровной вошел в библиотеку. Михайло Филиппович встал, и лицо его озарилось не улыбкой, этого никто у него не видал, а как-то просияло.

- Что, старик, жив? Здравствуй! - обратился к нему генерал.

- Здравствуйте, батюшка, ваше превосходительство, жив-то жив, да вот глух стал - ничего не слышу.

- Il est sourd depuis le 14. Vous vous rappelez? (Он оглох 14-го. Вы помните?) - вмешалась Варвара Петровна (14 декабря Родион Егорович Гринвальд был дежурным во дворце на половине императрицы Александры Федоровны (прим. В. Н. Житовой).).

- Да, старина, много мы с тобой тогда страху видели,- кричал генерал над ухом старика.

- Да, да, ваше превосходительство, палили, страсть, как палили!

Разговор остановился на этом, но видно было, что Гринвальд, Варвара Петровна и старик хорошо друг друга понимали.

Факт был тот, что глухота Михайло Филипповича была так сильна, что он, отвыкнув постепенно слышать других, сам говорил мало, жил особняком, постоянно читал священные книги и, предоставленный совершенно самому себе, создал себе навязчивую идею, предмет мучения - бакалейный шкаф. Для него это было хранилище барского добра, для молодой прислуги - предмет потехи, а для меня - обетованной землей, текущей медом и млеком. В нем заключалось все, что может быть в хорошей лавке. Все пудами покупалось и привозилось из Москвы от Андреева и сдавалось на руки Михайле Филипповичу. Скупость его была необычайная. Получая все купленное, он отчаянно вздыхал и драматически качал головою.

- И зачем всего столько навезли? - говаривал он.- Сколько ни навези - все скушают!

Каждое утро приходил к нему повар и требовал из шкафа все нужное для стола.

Со вздохом развешивал и отпускал все старик, и, если требовалось 1/2 фунта чего-нибудь, он, отвесивши, хоть щепотку, хоть несколько зерен, в утешение себе, положит обратно.

Когда же, к великому его прискорбию, наезжали гости и требовалось провизии особенно много, Михайло Филиппович вздыхал так громко и с таким ужасом размахивал руками, что в такие дни и я, и многие приходили смотреть на его отчаяние, как на зрелище. Но мы не знали еще тогда, что это было для него действительно мучением.

Каждый день после обеда я получала позволение идти к Михайлу Филипповичу, и всякий раз назначалось, сколько и чего я могла взять.

- Мамаша велела взять пять черносливенок, или две винные ягоды! - выкрикивала я торжественно.

Тогда старик надвигал на лоб свои очки, долго, долго и подозрительно смотрел на меня, потом искал будто ключ и, наконец, не отворял, а приотворял только шкаф, потому что моя хищническая рука всегда старалась оттуда что-нибудь стащить, не столько из желания лакомиться, сколько для того, чтобы раздразнить старика. И тут он с отчаянием схватывал себя за голову, потом быстро, чуть не со мной вместе, старался притворить шкаф и безнадежно шептал: "Мамашеньке скажу... мамашеньке скажу".

Ложился спать он рано, тут же на деревянной широкой скамье возле шкафа. Но спал не спокойно, потому что часто вечером кто-нибудь из молодежи-прислуги нарочно шумел и гремел ключами около него. Как ни глух был этот цербер барского добра, он вскакивал и в неописанном ужасе осматривался кругом, но, конечно, никого не месте преступления не находил.

Мне кажется, для Михайла Филипповича приезд Ивана Сергеевича даже и тот не был праздником.